Материал помещен в архив. Актуальный материал по теме см. здесь

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Распределительный центр - это склад, с которого осуществляют отгрузки на другие склады товаропроводящей сети организации. При этом торговля в подобных центрах если и осуществляется, то ее величина в структуре товарооборота незначительна. При этом в отличие от центрального склада распределительный центр специализируется в основном на быстром распределении товаров, а центральный склад, как правило, используется и для длительного хранения.

Распределительный центр закупает товары у организаций-производителей или организаций оптовой торговли (например, которые находятся в других регионах страны или за границей) и распределяет их более мелкими партиями заказчикам (организациям - потребителям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую сеть (схема 1).

|

| ||||||||||||||||||

|

Место распределительного центра в товаропроводящей сети | ||||||||||||||||||

|

Поставщик 1 |

Поставщик 2 |

… |

Поставщик n | |||||||||||||||

| ▼ ▼ ▼ | ||||||||||||||||||

| Распределительный центр | ||||||||||||||||||

| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||

|

Потребитель 1 |

Потребитель 2 |

… |

Потребитель m | |||||||||||||||

В соответствии со своим основным функциональным назначением распределительный центр решает комплекс задач:

• централизованные заказы (как правило, крупными партиями) согласно суммарным потребностям мелкооптовой и розничной торговли товаропроводящей сети;

• разгрузка, приемка и размещение товара на складе;

• хранение товара;

• комплектование заказов, предусматривающее при необходимости переформирование поступивших на склад укрупненных грузовых единиц, упаковку, штрихкодирование, стикеровку товара;

• отгрузка и доставка;

• в отдельных случаях сертификация и таможенное оформление товара и др.

Закономерен вопрос: всегда ли целесообразно создание распределительного центра?

В сфере распределения и сбыта товаров существуют абсолютно противоположные мнения. Например, компания «Евроопт», насчитывающая в Республике Беларусь более 130 торговых точек различных форматов, осуществляет поставку товара, входящего в ТОП 4 000 продаж, через распределительный центр. При этом исключение составляют следующие группы товаров:

• скоропортящиеся;

• вода (напитки);

• товары прикассового ассортимента.

По указанным позициям поставка товара осуществляется напрямую от поставщика в каждый магазин сети, минуя распределительный центр.

Иностранное предприятие «Рестораны «МакДональдс», которое работает в Беларуси с 1996 г., насчитывает лишь 7 ресторанов, но тем не менее имеет собственный распределительный центр.

С другой стороны, не менее популярная торговая сеть универсамов «Рублевский» успешно развивается без создания собственного распределительного центра.

Что может и должно стать критерием для определения целесообразности создания собственного распределительного центра?

Ответ на данный вопрос следует искать, исходя из понимания того, что распределительный центр представляет собой важный логистический инфраструктурный элемент, необходимый, в первую очередь, для зарабатывания денежных средств. При этом важно помнить, что распределительный центр не может рассматриваться в отрыве от всей товаропроводящей цепи, для обслуживания которой он предназначен.

Причем цель создания распределительного центра должна подчиняться общей цели логистики, а именно управлению материальными и связанными с ними финансовыми и информационными потоками, направленными на оптимизацию издержек и длительности циклов в сфере обращения готовой продукции, что в итоге позволяет получать максимальную прибыль в расчете на 1 руб. вложенных финансовых (оборотных) средств.

В результате проведенных исследований было установлено, что создание распределительного центра должно отвечать нескольким предпосылкам (предварительным условиям).

1. Распределительный центр не может быть создан в товаропроводящих цепях по распространению скоропортящихся товаров. Данная предпосылка обусловлена объективной причиной, поскольку на выполнение любой операций, а тем более комплекса операций, требуется некоторое количество времени. Так, если продолжительность выполнения операций по продвижению товара через распределительный центр превышает (по разным оценкам и товарам) 20-50 % срока его хранения, то данные товарные позиции должны продвигаться напрямую от поставщика в точки розничной торговли.

2. Объемы потребления товара в натуральном исчислении за установленный промежуток времени по позициям товарной номенклатуры. Принимая во внимание опыт работы организации «Евроопт», товарная номенклатура которой включает несколько десятков тысяч наименований (позиций товара), через распределительный центр проходят только товары, входящие в ТОП 4 000. Другими словами, распределительный центр должен специализироваться прежде всего на товарах, которые отличаются от других позиций товарной номенклатуры значительной величиной потребления (спроса) в натуральном исчислении. Экономическое обоснование данного утверждения - в сравнении затрат, связанных с управлением запасами, а также результатов торговой деятельности для 2 вариантов функционирования товаропроводящей цепи:

• вариант 1 - товаропроводящая цепь включает распределительный центр;

• вариант 2 - товаропроводящая цепь не включает распределительный центр.

На первый взгляд вариант 1 функционирования товаропроводящей цепи, включающей дополнительное звено, будет иметь большие затраты по сравнению с вариантом 2. Однако в большинстве случаев это не так. Достоверность данного утверждения можно подтвердить на практике.

|

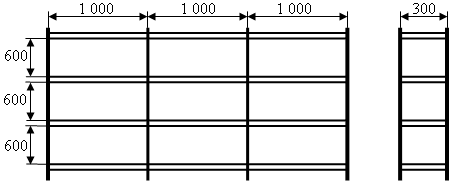

Пример Организация, осуществляющая розничную продажу канцелярских товаров, имеет 2 торговых точки. Обоснуем целесообразность создания распределительного центра на примере одного наименования товара (бумаги офисной формата А4 в пачках по 500 листов) с учетом следующего: • размеры реализации бумаги у торговых точек в течение 1 месяца имеют практически равную величину и составляют в среднем 70 пачек/мес.; • закупки бумаги осуществляются у одного поставщика, который равноудален от торговых точек на 200 км; • закупочная цена - 45,0 тыс.руб. за пачку при размере заказа до 200 пачек, 40 тыс.руб. за пачку - при размере заказа от 200 пачек; • цены реализации бумаги офисной в обеих точках розничной торговли равны между собой и составляют 60,0 тыс.руб. за пачку; • пачки бумаги доставляются и хранятся в коробках, вмещающих 5 пачек; • габариты коробки: 300х220х275 мм; • масса брутто одной коробки - 12,5 кг; • доставка обеспечивается собственными транспортными средствами грузоподъемностью 700, 1 500 и 3 000 кг, тарифные ставки на внутрихозяйственные грузоперевозки для которых составляют соответственно 1,5, 2,2 и 2,5 тыс.руб./км.; • коробки хранятся на полках стеллажа СТ-031 (схема 2); • максимальная нагрузка на полку стеллажа - 200 кг; • издержки, связанные с эксплуатацией 1 кв.м складов торговых точек и распределительного центра, равны между собой и составляют 50,0 тыс.руб./мес.; • организация располагает свободными денежными средствами. |

|

|

|

Размеры стеллажа СТ-031, мм |

|

Товаропроводящие цепи при отсутствии и наличии распределительного центра представлены на схеме 3.

|

| |||||||||||

|

Взаимное расположение поставщика, точек розничной торговли (магазинов 1 и 2) и распределительного центра для 2 вариантов товаропроводящих цепей | |||||||||||

| Вариант 2 | Вариант 1 | ||||||||||

| Поставщик | Поставщик | ||||||||||

| ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||

|

Магазин 1 |

Магазин 2 |

Распределительный центр | |||||||||

| ▼ | ▼ | ||||||||||

|

Магазин 1 |

Магазин 2 | ||||||||||

Объемы реализации за месяц бумаги офисной в денежном исчислении для 2 вариантов товаропроводящих цепей равны между собой и суммарно составляют 8,4 млн.руб./мес. (2 х 70 пачек х 60,0 тыс.руб. за пачку).

В этой связи размер полученной прибыли по итогам работы в течение месяца будет больше для того варианта товаропроводящей цепи, у которого меньше издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги по ее продвижению от поставщика к магазинам 1 и 2.

Из логистики запасов известно уравнение по определению совокупных издержек (Сс) при формировании и управлении запасами за установленный период времени (формула (1)):

| (1) |

где P - цена за единицу товара, тыс.руб./шт. (тыс.руб./т и т.д.);

S - величина спроса (потребления) данного наименования товара за установленный промежуток времени, шт./мес. (шт./кв., шт./год);

Ceo - транспортные и связанные с ними расходы (оформление документов, погрузка, разгрузка и т.д.) на выполнение 1 заказа по данному наименованию товара, тыс.руб.;

q - размер заказа по данному наименованию материальных запасов (товара), шт. (т, куб.м, рулонов, бухт);

Cexp - издержки на хранение единицы (одной штуки, тонны и т.д.) товара в течение периода времени потребления величины (S), тыс.руб./(шт. х мес.) (тыс.руб./(шт. х кв.), тыс.руб./(шт. х год) и т.д.);

Е - коэффициент эффективности финансовых вложений за период времени потребления величины (S), 1/мес. (1/кв., 1/год).

Первые 3 слагаемых уравнения (1) представляют собой прямые издержки, связанные соответственно с приобретением, доставкой и хранением материальных запасов данного наименования в течение установленного промежутка времени. Четвертое слагаемое представляет собой потери организации из-за «замораживания» денежных (оборотных) средств (q / 2 х P), вложенных в создание запасов, также в течение данного установленного промежутка времени.

Коэффициент (Е), который оценивает эффективность финансовых вложений за период времени потребления величины (S), может варьировать в следующих пределах:

1) минимальный размер коэффициента (Е), который обусловил максимальные размеры заказов, устанавливается в случае наличия в организации достаточного количества свободных денежных (оборотных) средств и должен составлять величину, соответствующую депозитному проценту за период времени потребления величины (S). Например, анализируемый период - 1 месяц. Следовательно, депозитный процент за месяц при 12-процентном годовом составит 1 %. В этом случае коэффициент (Е) равен 0,01 за 1 месяц (1 % / 100 %);

2) максимальный размер коэффициента (Е) устанавливается в случае отсутствия в организации свободных денежных средств или ее интенсивного развития. Это, в свою очередь, обусловливает минимальные размеры заказов, что в результате позволяет высвободить максимальное количество денежных (оборотных) средств для финансирования более важных направлений хозяйственной деятельности организации (оплата труда и т.п.). Его величина определяется в зависимости от источника свободных денежных средств:

• свободные денежные средства формируются за счет привлечения кредитных ресурсов банков. В этом случае размер коэффициента (Е) должен составлять величину, соответствующую годовой процентной ставке по банковскому кредиту за период времени потребления величины (S), согласно следующей зависимости (формула (2)):

| (2) |

где СК - годовая процентная ставка по банковскому кредиту, %;

n - количество повторений в течение года установленного промежутка времени (анализируемого периода), за которое потребляется величина (S);

• свободные денежные средства формируются за счет собственных резервов организации. В этом случае величину коэффициента в соответствии с выбранным анализируемым периодом необходимо определять по следующей формуле (3):

| (3) |

где R - достигнутый среднегодовой уровень рентабельности готовой продукции в организации или рентабельности продаж в торговле, %;

Nоб - количество оборотов в течение года, которые совершают оборотные средства (денежные средства, необходимые для производства и реализации продукции, участвующей в одном кругообороте).

Например, достигнутый среднегодовой уровень рентабельности продукции в организации составляет 12 %; анализируемый период - 1 месяц; количество оборотов готовой продукции (оборотных средств) в течение года - 12 оборотов. Следовательно, в данном случае коэффициент (Е), в отличие от первого пункта, равен 0,12 за 1 месяц, т.е. в большинстве случаев (для производственных организаций) минимальная величина коэффициента (Е) отличается от максимальной на порядок (в 10 раз).

|

Обратите внимание! В торговых организациях минимальная величина коэффициента (Е) может отличаться от максимальной на 2 порядка (в 100 раз). |

Применение формулы (1) будет давать противоположные результаты, если будет отсутствовать аргументация при определении размера заказа (q).

Очевидно, что размер заказываемой партии у соответствующего поставщика должен иметь оптимальную величину и рассчитываться по следующей формуле (4):

______________________

| (4) |

Применение формулы (4) при имеющих место оптовых скидках требует особого подхода. 1. Если полученный размер заказа по формуле (4) будет находиться за пределами партий заказов, на которые распространяется действие оптовой скидки (в нашем примере - до 200 пачек), в этом случае требуется рассчитать издержки по формуле (1) для полученного размера заказа в соответствии с формулой (4) и минимального размера заказа, с которого начинается действие оптовой скидки (в нашем примере - 200 пачек). Минимальный размер издержек позволит ответить на вопрос: какой размер заказа оптимален?

2. Если полученный размер заказа по формуле (4) будет находиться в пределах партий заказов, на которые распространяется действие оптовой скидки, его величина оптимальна.

Итак, рассчитаем издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги по ее продвижению от поставщика к магазинам 1 и 2, для первого варианта товаропроводящей сети, включающей распределительный центр (см. схему 3). Они будут включать издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной в распределительном центре и точках розничной торговли (магазины 1 и 2).

Определим издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной, в распределительном центре. Для этого определим оптимальный размер заказа бумаги офисной распределительным центром по формуле (4).

Так как транспортные расходы на выполнение 1 заказа (Ceo) зависят от размера заказа, который еще предстоит определить, необходимо в качестве первого приближения интуитивно установить размер заказа. Принимая во внимание сравнительно большое расстояние транспортировки, интуитивно установим размер заказа на уровне 200 пачек (40 коробок). Масса заказа 500 кг (12,5 кг / 1 коробка х 40 коробок) требует применения транспортного средства грузоподъемностью 700 кг.

Определим транспортные расходы на выполнение 1 заказа (Ceo) по доставке бумаги, рассматривая худший вариант доставки (без дозагрузки транспортного средства другим товаром). Издержки на выполнение 1 заказа на расстояние 380 км (туда и обратно) составят 570,0 тыс.руб. (380 км х 1,5 тыс.руб./км).

Далее определим издержки на хранение 1 пачки бумаги в течение месяца (Cexp). Так как при размещении товаров на стеллажах затраты на хранение единицы запасов (Cexp) не зависят от размера заказа, расчет данных затрат целесообразно производить не с учетом интуитивного размера заказа, а руководствуясь количеством товара, вмещающегося на одной полке стеллажа. Линейные размеры одной полки (ячейки) стеллажа СТ-031 позволяют разместить на ней 8 коробок бумаги или соответственно 40 пачек в коробках. Принимая во внимание схему 2, можно утверждать, что одна полка стеллажа занимает лишь 0,075 кв.м пола склада (3 м х 0,3 м / 12 полок), а с учетом проходов и проездов - не более 0,1 кв.м. Следовательно, издержки на хранение 1 пачки бумаги (Cexp) за месяц составят 0,25 тыс.руб. (0,1 кв.м х 50,0 тыс.руб./(мес. х кв.м) х 1 мес. / 20 пачек), где 20 пачек - это среднее количество пачек бумаги на одной полке стеллажа в течение месяца (q / 2 = 40 / 2).

Так как организация не нуждается в свободных денежных средствах, примем величину коэффициента эффективности финансовых вложений (Е) за период времени, равный 1 месяцу, на уровне, близком к минимальному значению, - 0,05 (т.е. предполагая возможность незначительного наращивания объемов торговой деятельности). Тогда размер заказа по формуле (4) составит:

qo = √2 х 570 х 140 / (0,25 + 0,05 х 40,0) = 266 пачек,

где 140 - суммарная величина спроса торговых точек за месяц (70 + 70), пачек.

Так как полученный размер заказа находится в пределах действия оптовой скидки, окончательно принимаем размер заказа на уровне 265 пачек, или 53 коробки.

Тогда издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной за месяц, на распределительном центре (Cрцс) по формуле (1) составят:

Cрцс = 40 х 140 + 570 х 140 / 265 + 0,25 х 265 / 2 + 0,05 х 265 / 2 х 40,0 = 6 199,3 тыс.руб./мес.

Определим издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной в точках розничной торговли (магазины 1 и 2), которые будут равны между собой. Для этого определим оптимальный размер заказа бумаги офисной в одной из точек розничной торговли по формуле (4).

Так как транспортные расходы на выполнение 1 заказа (Ceo) зависят от размера заказа, который еще предстоит определить, необходимо в качестве первого приближения интуитивно установить размер заказа. Принимая во внимание небольшое расстояние транспортировки, интуитивно установим размер заказа на уровне 50 пачек (10 коробок). Масса заказа 125 кг (12,5 кг / 1 коробка х 10 коробок) требует применения транспортного средства грузоподъемностью 700 кг.

Определим транспортные расходы на выполнение 1 заказа (Ceo) по доставке бумаги, рассматривая худший вариант доставки (без дозагрузки транспортного средства другим товаром). Издержки на выполнение 1 заказа на расстояние 20 км (туда и обратно) составят 30,0 тыс.руб. (20 км х 1,5 тыс.руб./км).

Тогда размер заказа по формуле (4) составит:

qo = √2 х 30 х 70 / (0,25 + 0,05 х 40,0) = 43 пачки.

Окончательно принимаем размер заказа 45 пачек.

Исходя из определения понятия «распределительный центр», издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной за месяц в магазине розничной торговли, не будут включать затраты, связанные с покупкой бумаги, и потери из-за «замораживания» денежных средств, вложенных в создание запасов. Это связано с тем, что магазины не закупают бумагу у распределительного центра, а просто получают ее в соответствии с величиной спроса. Следовательно, размер издержек (См(1вар.)с) составит:

См(1вар.)с = 30 х 70 / 45 + 0,25 х 45 / 2 = 52,3 тыс.руб./мес.

Таким образом, совокупные издержки за месяц, связанные с формированием и управлением запасами бумаги по ее продвижению от поставщика к магазинам 1 и 2, для первого варианта товаропроводящей сети, включающей распределительный центр (С1варс), составят:

С1варс = 6 199,3 + 2 х 52,3 = 6 303,9 тыс.руб./мес.

Рассчитаем издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги по ее продвижению от поставщика к магазинам 1 и 2, для второго варианта товаропроводящей сети, не включающей распределительный центр (см. схему 3). Они будут включать издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной в точках розничной торговли (магазины 1 и 2), которые будут равны между собой.

Определим издержки одной точки розничной торговли. Для этого рассчитаем оптимальный размер заказа бумаги офисной в распределительный центр по формуле (4).

Так как транспортные расходы на выполнение 1 заказа (Ceo) зависят от размера заказа, который еще предстоит определить, необходимо в качестве первого приближения интуитивно установить размер заказа. Принимая во внимание сравнительно большое расстояние транспортировки, интуитивно установим размер заказа на уровне 100 пачек (20 коробок). Масса заказа 250 кг (12,5 кг / 1 коробка х 40 коробок) требует применения транспортного средства грузоподъемностью 700 кг.

Определим транспортные расходы на выполнение 1 заказа (Ceo) по доставке бумаги, рассматривая худший вариант доставки (без дозагрузки транспортного средства другим товаром). Издержки на выполнение 1 заказа на расстояние 400 км (туда и обратно) составят 600,0 тыс.руб. (400 км х 1,5 тыс.руб./км).

Тогда размер заказа по формуле (4) составит:

qo = √2 х 600 х 70 / (0,25 + 0,05 х 45,0) = 183 пачки.

Так как полученный размер заказа близок к величине партии заказа, при которой действует оптовая скидка, окончательно принимаем размер заказа на уровне 200 пачек.

Тогда издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной за месяц, на точке розничной торговли (магазине) по формуле (1) (См(2вар.)с) составят:

См(2вар.)с = 40 х 70 + 600 х 70 / 200 + 0,25 х 200 / 2 + 0,05 х 200 / 2 х 40,0 = 3 235,0 тыс.руб./мес.

Совокупные издержки за месяц, связанные с формированием и управлением запасами бумаги по ее продвижению от поставщика к магазинам 1 и 2, для второго варианта товаропроводящей сети, не включающей распределительный центр (С2варс), составят:

С2варс = 2 х См(2вар.)с= 2 х 3 235,0 = 6 470,0 тыс.руб./мес.

Таким образом, сравнение совокупных издержек за месяц для 2 вариантов товаропроводящей цепи позволяет утверждать, что вариант, предусматривающий создание распределительного центра, с экономической точки зрения более целесообразное решение.

Полученный на первый взгляд небольшой по величине экономический эффект в размере 166,1 тыс.руб./мес. (6 470,0 - 6 303,9) представляет собой минимальный размер эффекта. Данное утверждение можно аргументировать тем, что точки розничной торговли в большинстве случаев не способны заказывать партии, при которых действуют оптовые скидки, из-за небольших размеров складских помещений магазинов.

Например, если площадь склада магазина не позволяет принять размер заказа, превышающий 100 пачек, издержки, связанные с формированием и управлением запасами бумаги офисной за месяц, на точке розничной торговли (магазине) по формуле (1) составят:

См(2вар.)с= 45 х 70 + 600 х 70 / 100 + 0,25 х 100 / 2 + 0,05 х 100 / 2 х 45,0 = 3 807,5 тыс.руб./мес.

В этом случае размер экономического эффекта за месяц составит уже 1 311,1 тыс.руб./мес. (2 х 3 807,5 - 6 303,9), или около 20,0 % от величины месячных затрат.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:

• создание распределительного центра в компаниях с достаточно разветвленной сетью точек розничной торговли и значительными товарными номенклатурами в подавляющем большинстве случаев экономически целесообразное решение;

• создание распределительного центра в товаропроводящих цепях позволяет получать экономический эффект за счет:

- сокращения суммарной величины товарных запасов, что влечет за собой уменьшение размера складов точек розничной торговли, а следовательно, сокращение издержек на хранение и потерь из-за «замораживания» денежных средств, необходимых для создания товарных запасов;

- возможности получения значительных оптовых скидок, так как размеры заказов распределительного центра формируются исходя из суммарных потребностей точек розничной торговли;

- применения кольцевых развозочных маршрутов в случае доставки товара в точки розничной торговли транспортными средствами распределительного центра;

- более высокого уровня дисциплины поставок (по срокам и количеству) в точки розничной торговли. Другими словами, распределительный центр может стать буфером при некачественном невыполнении своих обязательств поставщиками.

19.06.2013

Петр Дроздов, кандидат экономических наук, доцент Белорусского государственного аграрного технического университета

Рубрики

Рубрики

Инструменты поиска

Инструменты поиска

Сообщество

Сообщество

Избранное

Избранное

Мой профиль

Мой профиль

Войти

Войти