Материал помещен в архив

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Введение

В экономике понятие оборачиваемости оборотных средств или их структурных составляющих встречается довольно часто и на специализированных тематических интернет-форумах данный показатель рассматривается как один из основных. Соответственно, в логистике запасов особое внимание уделяют вопросу скорости оборачиваемости материальных запасов.

Производственные запасы являются структурной составляющей оборотных производственных средств, потребляются в каждом цикле производства, полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию и возмещаются после каждого производственного цикла.

Производственные запасы включают следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тару, запасные части для ремонта оборудования, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

К категории малоценных и быстроизнашивающихся предметов относят предметы, служащие менее одного года, специальные инструменты и специальные приспособления, сменное оборудование независимо от их стоимости; специальную одежду и обувь независимо от их стоимости и срока службы и др.

Как показывает анализ (с учетом длительности производственного цикла), производственные запасы в структуре оборотных производственных фондов занимают обычно не менее 50 %, а при незначительных по величине производственных циклах их доля может составлять более 90 %.

Материальные запасы, являющиеся наименее ликвидными краткосрочными активами, представляют собой по сути «замороженные» денежные средства.

Между тем некоторые менеджеры, опасаясь возможной нехватки товаров, а также при значительных «административных издержках» систематически создают избыточные запасы в целях подстраховки и уменьшения «головной боли».

Однако большинство организаций малого и среднего бизнеса избегает больших запасов с низкой оборачиваемостью, что позволяет увеличить оборачиваемость запасов, а также сократить издержки на содержание запасов.

При этом менеджерами различных уровней часто подчеркивается (без особой на то аргументации) тот факт, что чем большее количество оборотов совершают денежные средства, вложенные в создание, например, товарных запасов в торговой организации, тем это лучше с экономической точки зрения.

Осуществим экономическое обоснование, отвечая на 2 вопроса:

1) на самом ли деле верным является утверждение: «чем большее количество оборотов совершают денежные средства, вложенные в создание материальных запасов, тем это лучше с экономической точки зрения»?

2) как определить оптимальный уровень оборачиваемости производственных запасов?

Коэффициент оборачиваемости

Важнейшим показателем, который позволяет рассчитать количество оборотов финансовых средств, вложенных в создание запасов, в течение установленного промежутка времени, является коэффициент оборачиваемости (Kоб), который определяется делением объема потребления запасов (S) за установленный промежуток времени на средний остаток (Оср) на складе за данный промежуток времени (см. формулу (1)):

|

(1)

|

Следует отметить, что объем потребления запасов (S), также как и средний остаток (Оср), могут иметь и денежное, и натуральное исчисление. Причем денежное исчисление незаменимо, когда необходимо определить коэффициент оборачиваемости по всей номенклатуре запасов склада. В свою очередь, натуральное исчисление, отличающееся более высокой точностью расчетов, целесообразно применять при оценке оборачиваемости отдельных наименований запасов.

Средний остаток (Оср) в экономической литературе часто называют (отождествляют со) средним запасом товара на складе.

Итак, на примерной ситуации осуществим экономическое обоснование, отвечая на 1-й поставленный в материале вопрос.

Пример

Агросервисной организации для проведения ремонтных работ на период с декабря по февраль включительно потребуется около 300 лемехов, транспортировка и хранение которых осуществляется в ящиках с линейными размерами 800х600х600 мм. Удаленность поставщика составляет 55 км. Цена лемеха - 70,0 тыс.руб. Требуется определить, какое влияние оказывает скорость оборачиваемости на совокупные затраты, связанные с формированием и управлением запасами лемехов, за период с декабря по февраль.

Для расчета указанных затрат (Ст) воспользуемся следующей формулой (2):

|

(2)

|

где Р - закупочная цена товара (лемеха), тыс.руб./шт.;

S - величина потребления (оборота) товара за установленный промежуток времени (в нашем примере 3 месяца), шт./квартал;

Ceo - транспортные и связанные с ними расходы (погрузка, разгрузка) на выполнение одного заказа по данному наименованию товара, тыс.руб.;

Сexp - издержки на хранение единицы товара (лемеха) в течение периода времени потребления величины (S), тыс.руб./(шт./квартал);

q - средний размер одного заказа данного наименования товара в течение установленного периода времени, шт.;

q / 2 - средний размер запаса данного наименования товара на складе в течение установленного периода времени, шт.;

Е - коэффициент эффективности финансовых вложений за период времени потребления величины (S), 1/год.

Коэффициент (Е), который оценивает эффективность финансовых вложений за период времени потребления величины (S), может варьироваться в следующих пределах.

1. Минимальный размер должен составлять величину, соответствующую депозитному проценту за период времени потребления величины (S). Так, например, анализируемый период - 1 год. Следовательно, при 15-процентном депозите коэффициент (Е) равен 0,15 за год.

2. Максимальный размер обычно превышает минимальный на порядок (в 10 раз) и устанавливается в случае возможности интенсивного развития коммерческой деятельности.

Данную зависимость условно можно разбить на 4 составляющие, которые отражают процесс формирования и управления запасами:

2.1. Товар необходимо купить - произведение цены (P) на величину оборота (S) товара за установленный период времени.

2.2. Товар необходимо доставить - произведение затрат на выполнение одного заказа (Ceo) на количество заказов за установленный период потребления (S / q);

2.3. Товар необходимо сохранить - произведение издержек на хранение единицы товара за установленный период времени (Сexp) на средний запас товара на складе (q / 2). Важно подчеркнуть, что средний запас (остаток) на уровне половины заказа (q / 2) получается, если доставка нового заказа осуществляется в момент, когда предыдущий полностью закончился. В противном случае, если при управлении запасами предусматривается страховой запас, средний запас (остаток) может изменяться в пределах (0,6… 0,8) х q.

2.4. Потери денежных ресурсов, вложенных в создание запасов, или другими словами потери, обусловленные затормаживанием оборачиваемости вложенных в запасы финансовых средств - произведение денежных средств, вложенных в создание запасов (Р х q / 2 или Р х (0,6… 0,8) х q) на коэффициент (Е).

Рассчитаем совокупные расходы на формирование и управление запасами лемехов за период с декабря по февраль включительно для следующих размеров заказов: 150, 100 и 50 лемехов, - учитывая, что их доставка будет осуществляться собственным транспортом грузоподъемностью 0,8 т. При этом возможны следующие ситуации:

- доставка только лемехов без догрузки транспортного средства до величины грузоподъемности;

- доставка лемехов от одного поставщика параллельно с другими рабочими органами (запчастями) до полной загрузки транспортного средства (в соответствии с величиной грузоподъемности);

- доставка лемехов от одного поставщика параллельно с другими рабочими органами (запчастями) с частичной догрузкой транспортного средства.

Однако для выработки конкретных предложений рассмотрим лишь 2 крайние по сути ситуации (1 и 2).

Доставка только лемехов без догрузки транспортного средства до величины грузоподъемности.

Определим затраты на выполнение одного заказа (Ceo) с учетом того, что внутрихозяйственный тариф на выполнение транспортной работы в организации составляет 0,6 тыс.руб. за 1 км. Так как транспортное средство осуществляет доставку только лемехов, затраты на выполнение одного заказа не зависят от размера заказа и составят 66,0 тыс.руб. ((55 км + 55 км) х 0,6 тыс.руб./км).

Рассчитаем затраты на хранение лемехов, принимая во внимание тот факт, что при размере заказа в 150 штук для хранения потребуется два ящика, а при размере 100 и менее штук - один ящик, при этом издержки на эксплуатацию 1 кв.м пола склада за месяц - 5 тыс.руб. Один ящик занимает 0,5 кв.м пола склада. Однако, учитывая размеры проходов вдоль ящика, на каждый ящик потребуется не менее 1 кв.м. Таким образом, для размера заказа 150 лемехов затраты на хранение двух ящиков за период с декабря по февраль составят 30,0 тыс.руб. (2 ящика х 1 кв.м х 5 тыс.руб./(кв.м/мес.) х 3 мес.). В свою очередь, для размеров заказа (100 и 50 лемехов) - 15,0 тыс.руб. (1 ящик х 1 кв.м х 5 тыс.руб./(кв.м/мес.) х 3 мес.).

Коэффициент эффективности финансовых вложений (Е) за 3 месяца примем на уровне 0,08, т.е. с учетом незначительного развития организации.

Таким образом, совокупные расходы на формирование и управление запасами лемехов за период с декабря по февраль включительно для размеров заказов 150, 100 и 50 лемехов соответственно составят (см. формулу (2)):

С1т150 = 70,0 х 300 + 66,0 х 300 / 150 + 30,0 + 0,08 х 150 / 2 х 70,0 = 21 582,0 тыс.руб.;

С1т100 = 70,0 х 300 + 66,0 х 300 / 100 + 15,0 + 0,08 х 100 / 2 х 70,0 = 21 493,0 тыс.руб.;

С1т50 = 70,0 х 300 + 66,0 х 300 / 50 + 15,0 + 0,08 х 50 / 2 х 70,0 = 21 551,0 тыс.руб.

Анализ полученных результатов для первой ситуации позволяет сделать следующие выводы и предложения:

- когда выполнение заказа предусматривает доставку лишь одного наименования товара, негативное влияние на совокупные затраты (Ст) оказывает как большие, так незначительные по величине размеры заказа;

- большие заказы обуславливают рост совокупных затрат (Ст) из-за «затормаживания» оборачиваемости финансовых средств, вложенных в создание запасов, а также по причине увеличения затрат на хранение запасов;

- незначительные по величине заказы, несмотря на то, что способствуют ускорению оборачиваемости финансовых средств, вложенных в создание запасов, также являются причиной роста совокупных затрат (Ст). Данное обстоятельство объясняется тем, что «маленькие» заказы требуют большого их количества в течение установленного периода времени. Так, при размере заказа в 50 штук потребуется сделать 6 заказов, т.е. в 2 раза больше, чем при размере заказа в 100 штук или в 3 раза, чем при размере заказа в 150 штук.

Доставка лемехов осуществляется от одного поставщика параллельно с другими рабочими органами (запчастями) до полной загрузки транспортного средства (в соответствии с величиной грузоподъемности).

Очевидно, что доставка лемехов в соответствии со второй ситуацией окажет влияние лишь на величину затрат, связанных с выполнением одного заказа (Ceo). При указанных величинах заказов (150, 100 и 50 лемехов) грузоподъемность транспортного средства будет использована на 94, 63 и 31 % соответственно. С учетом данного обстоятельства совокупные расходы на формирование и управление запасами лемехов за период с декабря по февраль включительно для размеров заказов 150, 100 и 50 лемехов соответственно составят (см. формулу (2)):

С2т150 = 70,0 х 300 + 0,94 х 66,0 х 300 / 150 + 30,0 + 0,08 х 150 / 2 х 70,0 = 21 574,1 тыс.руб.;

С2т100 = 70,0 х 300 + 0,63 х 66,0 х 300 / 100 + 15,0 + 0,08 х 100 / 2 х 70,0 = 21 419,7 тыс.руб.;

С2т50 = 70,0 х 300 + 0,31 х 66,0 х 300 / 50 + 15,0 + 0,08 х 50 / 2 х 70,0 = 21 277,8 тыс.руб.

Анализ полученных результатов для ситуации 2 позволяет сделать следующие выводы и предложения.

Когда выполнение заказа предусматривает доставку лемехов от одного поставщика параллельно с другими рабочими органами (запчастями) до полной загрузки транспортного средства (в соответствии с величиной грузоподъемности), с уменьшением размера заказа сокращаются также и совокупные затраты (Ст). Другими словами, относительно ситуации 2 можно утверждать, что чем большее количество оборотов совершают денежные средства, вложенные в создание материальных запасов, тем это лучше с экономической точки зрения.

Однако при этом сокращение размера заказа имеет, как правило, определенное ограничение. Оно связано с тем, что размер заказа не должен быть меньше ожидаемого потребления указанного наименования товара за время выполнения заказа. Так, например, если время выполнения заказа, которое включает оформление, оплату и доставку заказа лемехов, составляет не более 3 дней, то минимальный размер заказа при 5-дневной рабочей неделе составит 15 лемехов (3 дня х 300 лемехов / 60 раб.дней).

Необходимо обратить внимание, что ситуация 2 на практике встречается крайне редко, так как лишь в отдельных случаях 1 поставщик способен обеспечить поставку по всей номенклатуре производственных запасов. В связи с этим, чтобы полностью загрузить транспортное средство в соответствии с его грузоподъемностью, требуется прибегать к услугам, как правило, 2 и более поставщиков, что в результате обуславливает рост затрат на выполнение 1 заказа по определенному наименованию товара по сравнению с ситуацией 2.

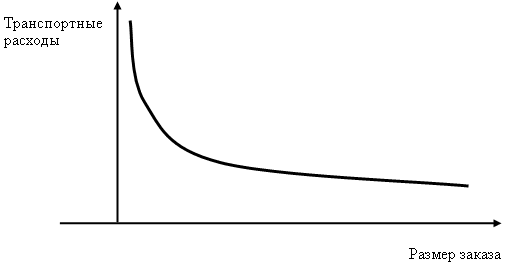

Следовательно, анализируя результаты представленного выше примера, можно утверждать, что в большинстве случаев транспортные расходы за период времени потребления величины (S) обратно пропорциональны размеру заказа (см. рисунок).

|

Рисунок

|

|

Графическая зависимость транспортных расходов за период времени потребления величины (S) от размера заказа

|

Таким образом, исходя из представленного выше обоснования, следует вывод: утверждение «чем большее количество оборотов совершают денежные средства, вложенные в создание материальных запасов, тем это лучше с экономической точки зрения» в большинстве производственных ситуаций с экономической точки зрения неправомерно.

Для ответа на второй вопрос «как определить оптимальный уровень оборачиваемости производственных запасов?» обратимся к формуле (1) по определению коэффициента оборачиваемости (Kоб).

Данная зависимость показывает количество оборотов, которое совершают производственные запасы определенного наименования в течение периода времени потребления величины (S), обратно пропорциональное величине их среднего остатка (Оср) или среднего запаса на складе.

В свою очередь, размер среднего остатка (среднего запаса) определенного наименования товара прямо пропорционален размеру заказа по данному наименованию.

Из представленного выше обоснования с экономической точки зрения нецелесообразно делать как «большие», так и «маленькие» заказы.

Таким образом, оптимальный уровень оборачиваемости производственных запасов будет обеспечен при оптимальном размере заказа товара.

Оптимальный размер заказа по определенному наименованию товара рекомендуется определять по формуле (3):

|

_____________________

|

|

|

q0 = √2 х Ceo х S / (Сexp + Е х Р),

|

(3)

|

Рассчитаем оптимальный размер заказа для нашего примера, допуская, что лемехи будут доставляться без догрузки транспортного средства до величины грузоподъемности.

Транспортные расходы на выполнение одного заказа (Ceo) составят 66,0 тыс.руб. (см. ситуацию 1).

Произведем расчет затрат на хранение 1 лемеха в течение 3 месяцев, принимая (Сexp) при том условии, что средний запас (остаток) лемехов на складе равен половине заказа (q / 2), т.е. допуская, что доставка нового заказа осуществляется в момент, когда предыдущий полностью закончился. Размер затрат составит 0,5 тыс.руб. (1 ящик х 1 кв.м х 5 тыс.руб./(кв.м/мес.) х 3 мес. / 30 лемехов), где 30 лемехов - предполагаемый средний запас (остаток) на складе.

Коэффициент эффективности финансовых вложений (Е) за 3 месяца примем на уровне 0,08, т.е. предусматривая незначительное развитие организации.

В таком случае предварительно оптимальный размер заказа составит:

q0 = √2 х 66,0 х 300 / (0,5 + 0,08 х 70,0) = 81,0 лемех.

Пересчитаем затраты на хранение одного лемеха в течение 3 месяцев, принимая (Сexp) с условием, что средний запас лемехов на складе равен не 30, а 40 штук. Затраты составят 0,375 тыс.руб. (1 ящик х 1 кв.м х 5 тыс.руб. / (кв.м/мес.) х 3 мес. / 30 лемехов).

Следовательно, окончательно оптимальный размер заказа составит:

q0 = √2 х 66,0 х 300 / (0,375 + 0,08 х 70,0) = 81,0 лемех.

Исходя из оптимального размера заказа, средний размер запаса (средний остаток) составит 40 лемехов (81 / 2). В свою очередь, оптимальный уровень оборачиваемости лемехов за период с декабря по февраль включительно согласно формуле (1) составит:

Коб = S / Оср = 300 / 40 = 7,5 оборота.

Таким образом, скорость оборачиваемости финансовых средств, вкладываемых в создание производственных запасов, должна иметь оптимальные значения, что достигается путем эффективного управления запасами, предусматривающего оптимальные размеры заказов по отдельным наименованиям товарной номенклатуры склада.

30.11.2010 г.

Петр Дроздов, кандидат экономических наук, доцент Белорусского государственного аграрного технического университета

Рубрики

Рубрики

Инструменты поиска

Инструменты поиска

Сообщество

Сообщество

Избранное

Избранное

Мой профиль

Мой профиль

Войти

Войти