Материал помещен в архив

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛОГИСТИКИ

(примечание 1)

1. Материальные потоки

2. Информационные потоки

3. Финансовые потоки

4. Поток услуг

5. Логистические операции

6. Логистические системы

7. Объект, предмет, цели, задачи и функции логистики

8. Методология принятия логистических решений

9. Системный анализ

10. Кибернетический подход

11. Исследование операций

12. Классификация видов моделирования

13. Этапы построения математических моделей

14. Обзор типовых задач исследования операций

15. Методы решения логистических задач

16. Математический инструментарий исследования операций

17. Прогностика

Список используемых сокращений:

НТП - научно-технический прогресс;

МР - материальные ресурсы;

ГП - готовая продукция;

УЗ - управление запасами;

ЛС - логистическая система;

МП - материальный поток;

ЛЦ - логистическая цепь;

ИП - информационный поток;

РЦ - распределительный центр;

ЛО - логистические операции;

АСУ - автоматизированная система управления;

ФП - финансовый поток;

МЗ - материальный запас;

ЛФ - логистическая функция;

ОП - объект прогнозирования.

Объектом изучения логистики как науки являются материальные потоки и соответствующие им финансовые потоки. При этом под потоком понимают направленное движение совокупности чего-либо условно однородного (например, продукции, информации, финансов, материалов, сырья и т.п.). Понятие материального потока является ключевым в логистике.

Материальный поток - это материальные ресурсы, незавершенная продукция, готовая продукция, рассматриваемые в процессе приложения к ним различных логистических операций (транспортировка, складирование и др.) и отнесенные к определенному временному интервалу. Размерностью материального потока является отношение размерности продукции (единицы, тонны, куб.м и т.д.) к размерности временного интервала (сутки, месяц, год и т.д.). Материальные потоки могут рассчитываться для конкретных участков предприятия, для предприятия в целом, для отдельных операций с грузом. Материальный поток, который рассматривается для заданного момента или периода времени, становится материальным запасом.

Параметрами материального потока могут быть: номенклатура, ассортимент, количество продукции, габаритные, весовые, физико-химические характеристики груза, характеристики тары, упаковки, условия купли-продажи, транспортировки и страхования, финансовые характеристики и др. Существует большое разнообразие материальных ресурсов, продукции и операций с ними. В таблице 1 приведена одна из возможных классификаций материальных потоков:

|

Таблица 1 | ||

|

Классификация материальных потоков (примечание 2) | ||

|

Признак классификации |

Вид МП |

Описание |

| Удельный вес груза | Тяжеловесный | В процессе его транспортировки обеспечивается полное использование грузоподъемности транспортных средств при меньшем занимаемом объеме (например, металлы) |

| Легковесный | Образуется грузами, не позволяющими полностью использовать грузоподъемность транспорта при полном использовании его объема (например, табачные изделия) | |

| Степень совместимости | Несовместимые | Такие МП нельзя совместно транспортировать (например, товары бытовой химии и продукты питания) |

| Совместимые | Могут совместно перевозиться на одном транспортном средстве | |

| Консистенция груза | Насыпной | Перевозится без тары в специализированных транспортных средствах: открытых вагонах, на платформах, в контейнерах, в автомашинах; их главное свойство - сыпучесть (например, зерно) |

| Навалочный | Перевозится без тары; некоторые виды груза могут смерзаться, слеживаться, спекаться (например, уголь, песок, соль); обладают сыпучестью | |

| Тарно-штучный | Грузы в мешках, контейнерах, ящиках, без тары, которые можно пересчитать | |

| Наливной | Перевозится в цистернах и наливных судах и требует для перегрузки, хранения и других ЛО специальных технических средств | |

| Определенность | Детерминированный | Все параметры полностью известны |

| Стохастический | Хотя бы один параметр неизвестен или является случайной величиной | |

| Непрерывность | Непрерывный | Потоки сырья и материалов в непрерывных производственных (технологических) процессах замкнутого цикла, потоки нефтепродуктов, газа, перемещаемые с помощью трубопроводного транспорта, и др. |

| Отношение к ЛС и ее звеньям | Внешний | Состоит из грузов, имеющих отношение к конкретному предприятию, но движущихся во внешней для предприятия среде |

| Внутренний | Образуется в результате выполнения ЛО с грузом внутри ЛС | |

| Входной | Поступает в ЛС из внешней среды | |

| Выходной | Поступает из ЛС во внешнюю среду | |

| Количество груза | Массовый | Возникает при транспортировке грузов не единичным транспортным средством, а их группой (например, железнодорожным составом, колонной автомашин, караваном судов и т.д.) |

| Крупный | Возникает при транспортировке грузов несколькими вагонами, автомашинами, судами и т.п. | |

| Средний | Промежуточный между крупным и мелким МП (перевозимый одиночными вагонами, автомобилями) | |

| Мелкий | Возникает при транспортировке такого количества грузов, которое не позволяет полностью использовать грузоподъемность транспортного средства и требует при перевозке совмещения с другими грузами | |

| Номенклатура | Однопродуктовый, многопродуктовый | |

| Ассортимент | Одноассортиментный, многоассортиментный | |

Каждому материальному потоку соответствует некоторый информационный и финансовый поток. Информационный поток - это поток сообщений в речевой, документной (бумажной и электронной) и другой форме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматриваемой логистической системе, между логистической системой и внешней средой и предназначенный для реализации управляющих функций. В таблице 2 приведена одна из возможных классификаций информационного потока.

Между материальным и информационным потоками не существует однозначного соответствия, т.е. синхронности во времени возникновения, направленности и др. Информационный поток может опережать материальный (проведение переговоров, заключение контрактов и т.д.) либо отставать от него (информация о получении поставленного товара). Возможным является наличие нескольких информационных потоков, сопровождающих материальный поток.

|

Таблица 2 | |

|

Классификация информационных потоков | |

|

Признак классификации |

Вид ИП |

| Отношение к ЛС и ее звеньям | Внутренние, внешние, горизонтальные, вертикальные, входные, выходные |

| Вид носителей информации | На бумажных, магнитных носителях, оптические, цифровые, электронные |

| Периодичность использования | Регулярные, периодические, оперативные |

| Назначение информации | Директивные (управляющие), нормативно-справочные, учетно-аналитические, вспомогательные |

| Степень открытости | Открытые, закрытые, секретные |

| Способ передачи данных | Курьером, почтой, телефоном, телеграфом, телетайпом, электронной почтой, факсом, по телекоммуникационным сетям |

| Режим обмена информацией | Онлайн, офлайн |

| Направленность относительно МП | В прямом направлении с МП, во встречном направлении с МП |

| Синхронность с МП | Опережающие, одновременные, последующие |

Финансовый поток в логистике понимается как направленное движение финансовых средств, циркулирующих внутри логистической системы, между логистической системой и внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения определенного материального потока. Таким образом, специфика финансовых потоков в логистике заключается именно в потребности обслуживания процесса перемещения в пространстве и во времени соответствующего потока товарно-материальных или товарно-нематериальных ценностей (услуг). (к ним относят услуги и нематериальные активы). Одна из возможных классификаций финансовых потоков приведена в таблице 3.

|

Таблица 3 | |

|

Классификация финансовых потоков | |

|

Признак классификации |

Вид ФП |

| Отношение к ЛС и ее звеньям | Внутренние, внешние, входные, выходные |

| Назначение | Обусловленные процессом закупки, инвестиционные, по воспроизводству рабочей силы, по формированию материальных затрат в процессе производства, обусловленные процессом продажи продукции |

| Способ переноса авансированной стоимости на товары | Сопутствующие движению основных фондов, обусловленные движением оборотных средств |

| Вид хозяйственных связей | Горизонтальные, вертикальные |

| Форма расчета | Денежные (наличные), информационно-финансовые (безналичные), учетно-финансовые (при формировании материальных затрат в процессе производства) |

Помимо материального, информационного и финансового вида потоков выделяют также поток услуг, представляющий собой количество услуг, оказываемых за определенный временной интервал. Под услугой понимается особый вид деятельности, удовлетворяющей общественные и личные потребности (транспортные услуги, оптово-розничные, консультационные, информационные и т.п.). Услуги могут оказываться людьми и оборудованием в присутствии клиентов и в их отсутствии, быть направленными на удовлетворение личных потребностей или нужд организаций. Необходимость введения понятия потока услуг обусловлена возрастающей важностью и развитием индустрии сервиса и концентрацией в ней все большего количества компаний и населения.

Логистические операции - самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства; обособленная совокупность действий, направленных в конечном итоге на перемещение материального и/или информационного потоков по логистической цепи. К логистическим операциям с материальным потоком относят расфасовку, погрузку, транспортировку, разгрузку, распаковку, комплектацию, сортировку, складирование, упаковку и др. В таблице 4 приведена одна из возможных классификаций ЛО.

|

Таблица 4 | |

|

Классификация логистических операций | |

|

Признак классификации |

Вид ЛО |

| Переход права собственности | Односторонние, двухсторонние |

| Природа потока | Материальный поток, поток услуг, ИП |

| Направленность реализуемых логистических функций | Внешние (функции снабжения и сбыта), внутренние (в рамках функции производства) |

| Вид реализуемых логистических функций | Базисные, ключевые, поддерживающие |

Понятие логистической системы является одним из базовых понятий логистики. Система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Элемент системы - часть системы, условно не расчленяемая на составные части. Одна из возможных классификаций систем приведена в таблице 5.

|

Таблица 5 | |

|

Классификация систем | |

|

Признак классификации |

Вид систем |

| Сложность | Простая, сложная, большая |

| Изменение во времени | Статическая, динамическая |

| Взаимосвязь с окружающей средой | Закрытая, открытая |

| Предвидение развития | Детерминированная, стохастическая |

| Реакция на изменение окружающей среды | Адаптивная, неадаптивная |

Следует различать сложные и большие системы.

Сложная система - это система с разветвленной структурой и значительным количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющих разные по своему типу связи, способная сохранять частичную работоспособность при отказе отдельных элементов (свойство робастности).

Большая система - это сложная система, которая имеет ряд дополнительных признаков: наличие подсистем, имеющих собственное целевое назначение, подчиненное общему целевому назначению всей системы; большое число разнообразных связей (материальных, информационных, энергетических и т.п.); внешние связи с другими системами; наличие в системе элементов самоорганизации.

Существуют следующие 4 свойства, которыми должен обладать объект, чтобы его можно было считать системой:

а) целостность и членимость. Системой является целостная совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом, но в целях анализа система может быть условно разделена на отдельные элементы;

б) связи - это то, что соединяет объекты и свойства в системном процессе в целое. Между элементами системы существуют связи, которые определяют интегративные качества системы. Связи между элементами системы должны быть более мощными, чем связи отдельных элементов с внешней средой;

в) организация - это внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия элементов системы, определенная структура связей между элементами системы;

г) интегративные качества - интегративные качества (эмерджентность) - качества, присущие системе в целом, но не свойственные ни одному из ее элементов в отдельности. Элементы, объединенные в систему с помощью организованных связей, приводят к появлению системного (синергетического) эффекта, при котором ценность объединенной системы больше, чем сумма отдельных частей, из которых она состоит.

Логистическая система - это динамическая, открытая, стохастическая, адаптивная сложная или большая система с обратной связью, выполняющая те или иные ЛФ, например, промышленное предприятие, территориально-производственный комплекс, торговое предприятие и т.д. Логистическая система, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. Цель ЛС - доставка товаров и изделий в максимальном соответствии с требованиями потребителей при минимальном (заданном) уровне издержек.

Микрологистические системы - это подсистемы, структурные составляющие макрологистических систем. Они связаны с определенным предприятием и предназначены для управления потоками в процессе производства, снабжения и сбыта. В зависимости от целей ЛС и от степени охвата базисных ЛО различают следующие виды микрологистических систем:

- внутрипроизводственные ЛС оптимизируют управление МП в пределах технологического цикла производства продукции (снижение запасов МР и незавершенного производства, ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы, уменьшение длительности производственного периода, управление запасами МР, оптимизация работы технологического транспорта);

- внешние ЛС решают задачи, связанные с управлением потоков от их источников к пунктам назначения вне производственного технологического цикла. Это снабженческие и распределительные задачи, такие как рационализация движения МР и ГП в товаропроводящих цепях, сокращение времени доставки МР и ГП и времени выполнения заказов потребителей, транспортировка, складирование, грузопереработка, согласование целей поставщиков, посредников и потребителей;

- интегрированные ЛС включают в качестве элементов внутрипроизводственные и внешние логистические системы.

Мезологистическая система - объединение нескольких предприятий-партнеров по цепи поставок, преследующее общие цели и согласованно управляющее сквозным МП.

Макрологистическая система - крупная система управления МП, охватывающая предприятия и организации промышленности, посреднические, торговые и транспортные организации различных ведомств, расположенных в разных районах, регионах страны или в разных странах. Цели макрологистических систем могут отличаться от целей микрологистических систем, т.е. быть экологическими, социальными или политическими, а не связанными с извлечением прибыли. Макрологистические системы различают:

- по признаку административно-территориального деления страны (районные, межрайонные, городские, областные и краевые, региональные и межрегиональные; республиканские и межреспубликанские);

- по объектно-функциональному признаку (для группы предприятий одной или нескольких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные, межотраслевые, военные и т.д.).

Рассмотрим свойства системы в применении к ЛС.

Логистическая система имеет свойство целостности. Это означает, что ЛС может быть выделена из своего окружения как единый объект, который имеет собственные цели функционирования, развития, конечный результат деятельности. С другой стороны, ЛС может быть разделена на отдельные элементы. Элементами ЛС на макроуровне, т.е. при прохождении МП от предприятия к предприятию, являются сами эти предприятия (поставщик и потребитель) и связывающий их транспорт. Если отдельные элементы ЛС рассматриваются как система, то их называют подсистемами. Элементами ЛС на микроуровне являются подразделения, службы предприятия.

В макрологистических системах связи между отдельными элементами устанавливаются на основе товарно-денежных отношений, оформленных в виде договора. Внутри микрологистической системы элементы связаны внутрипроизводственными отношениями, т.е. основа связей бестоварная, организационная.

Связи между элементами упорядочены различными законодательными, нормативными документами, положениями, должностными инструкциями.

Только ЛС в целом может поставлять товар, выполнив все требования поставки, а также приспосабливаться (адаптироваться) к изменяющимся условиям внешней среды. Отдельные элементы ЛС самостоятельно не могут решать подобные задачи.

Объект, предмет, цели, задачи и функции логистики

Объектом изучения логистики являются сквозные материальные потоки, потоки услуг и сопутствующие им финансовые и информационные потоки.

Предметом изучения логистики является оптимизация материальных потоков, потоков услуг и сопутствующих им финансовых и информационных потоков.

Существуют так называемые «шесть правил логистики», которые описывают конечную цель логистического управления:

- груз - нужный товар;

- качество - необходимого качества;

- количество - в необходимом количестве;

- время - должен быть доставлен в нужное время;

- место - в нужное место;

- затраты - с минимальными затратами.

Задачи логистики весьма разнообразны и обусловлены приведенной выше конечной целью логистического управления.

|

Таблица 6 | ||

|

Классификация и примеры задач, решаемых в логистике | ||

|

Глобальные |

Общие |

Частные |

| 1. Достижение максимального эффекта функционирования ЛС с минимальными затратами | Создание интегрированной системы регулирования МП и ИП | Снижение уровня страховых запасов |

| 2. Моделирование ЛС и условий их надежного функционирования | 1. Разработка способов управления движением товаров | 1. Сокращение времени хранения продукции в запасах |

| 2. Определение стратегии и технологии физического перемещения товаров | 2. Сокращение времени перевозки | |

| 3. Разработка системы учета и анализа логистических издержек | 3. Определение оптимального количества складов на обслуживаемой территории | |

| 4. Внедрение системы качества на предприятии | 4. Поиски, выбор поставщиков | |

| 5. Прогнозирование объемов производства, перевозок, спроса и т.д. | 5. Организация приемки, разгрузки, складирования МР | |

| 6. Выявление несбалансированности между потребностями и возможностями | 6. Повышение текущего уровня сервисного обслуживания потребителей | |

| 7. Организация предпродажного и послепродажного обслуживания потребителей | 7. Выбор места расположения торговой точки | |

| 8. Проектирование и оптимизация структуры автоматизированных складских комплексов | 8. Кратковременное увеличение мощности ЛС | |

| 9. Внедрение систем управления движением МП MRP, JIT и их модификаций (примечание 2) | 9. Устранение непроизводительных участков | |

| 10. Планирование мощности ЛЦ | 10. Оформление заказов | |

| 11. Контроль МП | 11. Выбор типа торгового посредника | |

| 12. Координация деятельности различных подразделений предприятий | 12. Выбор вида транспорта для перевозки грузов | |

| 13. Внешняя и внутренняя интеграция | 13. Выбор маршрута перевозки | |

| 14. Разработка логистической стратегии | 14. Оформление внешнеторговой сделки | |

Логистическая функция - это укрупненная группа ЛО, однородных с точки зрения цели этих операций и заметно отличающихся от другой совокупности операций.

|

Таблица 7 | ||

|

Классификация функций логистики | ||

|

Признак классификации |

Вид |

Описание |

| Характер выполняемых задач | Оперативная | Организация работ, непосредственное управление, контроль потоков |

| Координационная | Выявление и сопоставление потребностей и мощности ЛС, согласование целей и координация действий различных подразделений внутри предприятия и различных звеньев ЛЦ | |

| Содержание | Базисная | Снабжение, производство, сбыт |

| Ключевая | Поддержание стандартов обслуживания, управление закупками, определение объемов и направлений МП, прогнозирование спроса, управление запасами, физическое распределение продукции, определение последовательности продвижения товаров через места складирования, осуществление перевозок и всех необходимых операций с грузом в пути следования, управление производственными процедурами, формирование хозяйственных связей по поставкам товаров или оказанию услуг | |

| Поддерживающая | Управление складскими операциями, развитие, размещение и организация складского хозяйства, сдача и приемка грузов, хранение, сортировка, подготовка необходимого ассортимента, упаковка, маркировка, подготовка к погрузке, погрузочно-разгрузочные работы, грузопереработка, защитная упаковка, обеспечение возврата товара, обеспечение запасными частями и сервисное обслуживание, информационно-компьютерная поддержка | |

| С концептуальных позиций | Системо-образующая | Организация системы управления всеми ресурсами |

| Интегрирующая | Объединение, согласование, координация действий участников логистического процесса внутри предприятия и внутри ЛЦ | |

| Регулирующая | Экономия ресурсов, минимизация отходов всех видов (потери времени, неэффективные операции, отходы МР), минимизация затрат | |

| Результирующая | Направлена на достижение конечной цели логистического управления - выполнение «шести правил логистики» | |

Реализуют ЛФ следующие организации: транспортные предприятия; торговые предприятия; коммерческо-посреднические организации; предприятия-изготовители; специализированные логистические организации.

Приведенная классификация ЛФ позволяет выделить следующие функциональные области (сферы) логистического управления:

- закупочная логистика;

- производственная логистика;

- распределительная логистика;

- транспортная логистика;

- логистика запасов;

- логистика складирования;

- логистика сервиса;

- информационная логистика.

|

Таблица 8 | |

|

Основные принципы эффективного использования логистики в коммерческой практике предприятия | |

|

Наименование принципа |

Суть принципа |

| Системного подхода | Подход к объектам исследования как системам - одна из главных особенностей логистики. Максимальный эффект можно получить только в случае, когда МП оптимизируется на всем протяжении от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя, а не в рамках отдельного предприятия или подразделения. При этом все звенья ЛЦ должны работать как единый слаженный механизм, поэтому их необходимо рассматривать как целостную систему, чтобы согласовать экономические интересы отдельных элементов ЛЦ, технические вопросы, технологические процессы и т.д. |

| Тотальных затрат | Одна из основных задач логистики - минимизация совокупных логистических издержек на протяжении всей ЛЦ от первичного источника сырья до конечного потребителя. Необходимым условием эффективного решения этой задачи является возможность точного измерения логистических издержек. Однако это возможно лишь при условии, что система учета издержек производства и обращения позволяет выделять затраты на логистику, поэтому необходимо отдельно выделять и анализировать затраты на реализацию ЛО, определять наиболее значимые затраты, выявлять их взаимообусловленность и т.д. |

| Глобальной оптимизации | В процессе оптимизации структуры или управления ЛС необходимо согласование частных целей функционирования отдельных элементов системы для достижения глобального оптимума |

| Логистической координации и интеграции | В процессе логистического менеджмента необходимо достижение согласованного, интегрального участия всех звеньев ЛС или ЛЦ от ее начала и до конца в управлении всеми видами потоков при реализации целевой функции |

| Использование теории компромиссов для перераспределения затрат | Под компромиссом понимается гармонизация экономических интересов участников логистического процесса. В начале становления логистического подхода при формировании системы логистического управления использовался критерий минимума общих затрат на материальное распределение. Это открывало новые возможности в принятии решений, но вместе с тем определенным образом ограничивало эффективность получаемых решений. В связи с этим в дальнейшем пришло понимание того, что критерием должна быть максимальная прибыль от ЛО всех фирм-участниц. Таким образом, снижение прибыли (увеличение затрат) в одном из звеньев ЛС допустимо и необходимо при условии, что это повлечет увеличение прибыли (снижение затрат) всей ЛС в целом |

| Отказ от выпуска универсального технологического и подъемно- транспортного оборудования |

Смысл этого принципа в использовании оборудования, соответствующего, в основном, конкретным условиям. Оптимизация потоковых процессов за счет использования специализированного оборудования возможна только в условиях массового выпуска и использования широкой номенклатуры разнообразных средств производства. Это означает, что для воплощения этого принципа на практике требуется высокий уровень научно-технического развития общества |

| Развития логистического сервиса | По сравнению с повышением качества товара или выпуском нового товара существует гораздо менее затратный путь повышения конкурентоспособности предприятия, а именно - достижение современного уровня логистического сервиса и его развитие (обеспечение гибкости, надежности и высокого качества: своевременная доставка, удобная тара, приемлемые партии, подобранный ассортимент и т.п.) |

| Моделирования и информационно-компьютерной поддержки | При анализе, синтезе и оптимизации объектов и процессов в ЛС широко используются различные модели: математические, графические, физические, имитационные и др. Реализация логистического менеджмента в настоящее время невозможна без соответствующей информационно-компьютерной поддержки |

| Разработки необходимого комплекса подсистем | Данный принцип обеспечивает процесс логистического менеджмента: технический, экономический, организационный, правовой, кадровый, экологический и др. |

| TQM (total quality management) (принцип всеобщего управления качеством) | Данный принцип предусматривает управление качеством во всех звеньях логистической цепи (например, на предприятиях поставщиков, на всех этапах собственного производства и в распределительной сети). Это обеспечивает надежность функционирования ЛС и высокое качество товаров и сервиса, поставляемых конечным потребителям |

| Гуманизации всех функций и технологических решений в ЛС | Все решения должны соответствовать экологическим требованиям по охране окружающей среды, эргономическим, социальным, этическим требованиям к работе персонала и т.п. Например, одним из важнейших элементов ЛС являются кадры, способные с необходимой долей ответственности выполнять свои функции. Для привлечения дисциплинированного, квалифицированного персонала в область управления МП необходимы современные условия труда, перспективы карьерного роста, повышение престижа подобной работы и т.д. |

| Устойчивости и адаптивности | Внешняя среда предприятий характеризуется высокой степенью неопределенности и колебаниями рыночного спроса на товары и услуги, резкими колебаниями цен на сырье, транспортными услугами, колебаниями качественных и количественных характеристик МП, изменением условий поставок и закупок и т.д. В этих условиях ЛС должна уметь перестраиваться, меняя цели, параметры, критерии оптимизации, программу функционирования, т.е. приспосабливаться к новым условиям внешней среды. Это является существенным фактором устойчивого положения на рынке |

Методология принятия логистических решений

Методология - это учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Современная теория логистики в концептуальном плане базируется на 4 методологиях:

- системного анализа (общая теория систем);

- кибернетического подхода (кибернетика);

- исследования операций;

- прогностики.

Сформулируем логическую последовательность использования описанных научных направлений при анализе, синтезе и оптимизации ЛС.

Логистическая цепь с движущимися по ней сквозными потоками объективно представляет собой сложную или большую ЛС, т.е. может быть исследована средствами общей теории систем.

Логистические системы являются искусственными, динамическими и целенаправленными. Для таких систем актуальны проблемы управления, задачи анализа и синтеза управляемых и управляющих систем, которые могут быть изучены, решены и смоделированы методами кибернетики.

Если речь идет о системе управления, то возникают задачи выбора оптимального решения и оценки эффективности управления. Решение этих задач обеспечивают методы исследования операций.

Любая организационно-экономическая деятельность, а значит и управление логистическими потоковыми процессами, немыслимы без перспективного их планирования, без научно обоснованных прогнозов параметров и тенденций развития внешней среды, показателей логистических процессов в ЛС и др. Такие задачи решаются на основе методов и принципов прогностики.

Общая теория систем - это научная дисциплина, разрабатывающая методологические принципы исследования систем. Главная особенность общей теории систем в подходе к объектам исследования как к системам.

Системный анализ - это методология общей теории систем, заключающаяся в исследовании любых объектов посредством представления их в качестве систем, проведения их структуризации и последующего анализа.

Основными задачами системного анализа являются:

- задача декомпозиции, означающая представление системы в виде подсистем, состоящих из более мелких элементов;

- задача анализа, состоящая в нахождении различного рода свойств системы, ее элементов и окружающей среды с целью определения закономерностей поведения системы;

- задача синтеза, состоящая в том, чтобы на основе знаний о системе, полученных при решении первых двух задач, создать модель системы, определить ее структуру, параметры, обеспечивающие эффективное функционирование системы, решение задач и достижение поставленных целей.

Основные функции системного анализа в рамках описанных 3 основных задач представлены в таблице 9.

|

Таблица 9 | ||

|

Основные задачи и функции системного анализа | ||

|

Структура системного анализа | ||

|

Декомпозиция |

Анализ |

Синтез |

| Определение и декомпозиция общей цели, основной функции | Функционально-структурный анализ | Разработка модели системы |

| Выделение системы из среды | Морфологический анализ (анализ взаимосвязи компонентов) | Структурный синтез |

| Описание воздействующих факторов | Генетический анализ (анализ предыстории, тенденций, прогнозирование) | Параметрический синтез |

| Описание тенденций развития, неопределенностей | Анализ аналогов | Оценивание системы |

| Описание исследуемой системы как «черного ящика» | Анализ эффективности | |

| Функциональная, компонентная и структурная декомпозиция | Формирование требований к создаваемой системе | |

Системный анализ основывается на множестве принципов, т.е. положениях общего характера, обобщающих опыт работы человека со сложными системами. Одним из основных принципов системного анализа является принцип конечной цели, который заключается в абсолютном приоритете глобальной цели и имеет следующие правила:

- для проведения системного анализа необходимо в первую очередь сформулировать основную цель исследования;

- анализ следует вести на базе уяснения основной цели исследуемой системы, что позволит определить ее основные свойства, показатели качества и критерии оценки;

- при синтезе систем любую попытку изменения или совершенствования существующей системы надо оценивать относительно того, помогает или мешает она достижению конечной цели;

- цель функционирования искусственной системы задается, как правило, системой, в которой исследуемая система является составной частью.

Применение системного анализа в логистике позволяет:

- определить и упорядочить элементы, цели, параметры, задачи и ресурсы ЛС, определить структуру ЛС;

- выявить внутренние свойства ЛС, определяющие ее поведение;

- выделить и классифицировать связи между элементами ЛС;

- выявить нерешенные проблемы, узкие места, факторы неопределенности, влияющие на функционирование, возможные логистические мероприятия;

- формализовать слабоструктурированные проблемы, раскрыть их содержание и возможные последствия перед предпринимателями;

- выделить перечень и указать целесообразную последовательность выполнения задач функционирования ЛС и отдельных ее элементов;

- разработать модели, характеризующие решаемую проблему со всех основных сторон и позволяющие «проигрывать» возможные варианты действий и т.п.

Кибернетика - наука об общих законах управления в природе, обществе, живых организмах и машинах, изучающая информационные процессы, связанные с управлением динамических систем.

Кибернетический подход - исследование системы на основе принципов кибернетики, в частности, с помощью выявления прямых и обратных связей, изучения процессов управления, рассмотрения элементов системы как неких «черных ящиков» (систем, в которых исследователю доступна лишь их входная и выходная информация, а внутреннее устройство может быть и неизвестно).

У кибернетики и общей теории систем есть много общего, например, представление объекта исследования в виде системы, изучение структуры и функций систем, исследование проблем управления и др. Но в отличие от теории систем кибернетика практикует информационный подход к исследованию процессов управления, который выделяет и изучает в объектах исследования различные виды потоков информации, способы их обработки, анализа, преобразования, передачи и т.д.

Под управлением в самом общем виде понимается процесс формирования целенаправленного поведения системы посредством информационного воздействия, вырабатываемого человеком или устройством. Выделяют следующие задачи управления:

- задача целеполагания - определение требуемого состояния или поведения системы;

- задача стабилизации - удержание системы в существующем состоянии в условиях возмущающих воздействий;

- задача выполнения программы - перевод системы в требуемое состояние в условиях, когда значения управляемых величин изменяются по известным детерминированным законам;

- задача слежения - обеспечение требуемого поведения системы в условиях, когда законы изменения управляемых величин неизвестны или изменяются;

- задача оптимизации - удержание или перевод системы в состояние с экстремальными значениями характеристик при заданных условиях и ограничениях.

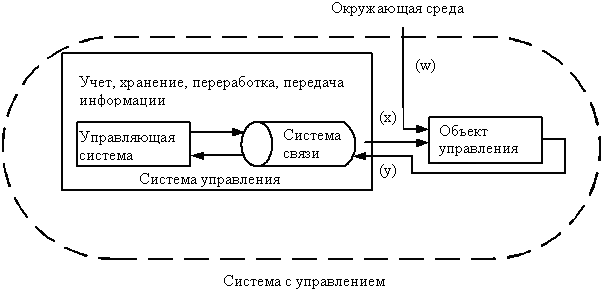

С точки зрения кибернетического подхода управление ЛС рассматривается как совокупность процессов обмена, обработки и преобразования информации. Кибернетический подход представляет ЛС как систему с управлением (см. схему), включающую 3 подсистемы: управляющую систему, объект управления и систему связи.

|

Схема |

|

Кибернетический подход к описанию логистической системы |

|

Управляющая система совместно с системой связи образует систему управления. Система связи включает канал прямой связи, по которому передается входная информация (x) и канал обратной связи, по которому к управляющей системе передается информация о состоянии объекта управления (y). Информация об управляемом объекте и внешней среде воспринимается управляющей системой, перерабатывается в соответствии с той или иной целью управления и в виде управляющих воздействий передается на объект управления. Использование понятия обратной связи является отличительной чертой кибернетического подхода.

Основными группами функций системы управления являются:

- функции принятия решений или функции преобразования содержания информации (являются главными в системе управления, выражаются в преобразовании содержания информации о состоянии объекта управления и внешней среды в управляющую информацию);

- рутинные функции обработки информации (не изменяют смысла информации, а охватывают лишь учет, контроль, хранение, поиск, отображение, тиражирование, преобразование формы информации);

- функции обмена информацией (связаны с доведением выработанных решений до объекта управления и обменом информацией между лицами, принимающими решение (сбор, передача информации текстовой, графической, табличной, электронной и другой по телефону, факсу, локальным или глобальным сетям передачи данных и т.д.)).

Применение кибернетического подхода к логистике требует описания основных свойств ЛС при помощи математических моделей, что позволяет разрабатывать и автоматизировать алгоритмы оптимизации кибернетической системы управления.

Эффективность производственно-коммерческой деятельности в значительной степени определяется качеством решений, повседневно принимаемым менеджерами разного уровня. В связи с этим большое значение приобретают цели совершенствования процессов принятия логистических решений, достигнуть которые позволяет исследование операций.

Исследование операций - это методология применения математических количественных методов для обоснования решений задач во всех областях целенаправленной человеческой деятельности. Методы и модели исследования операций позволяют получить решения, наилучшим образом отвечающие целям организации.

Основной постулат исследования операций состоит в следующем: оптимальным решением (управлением) является такой набор значений переменных, при котором достигается оптимальное (максимальное или минимальное) значение критерия эффективности (целевой функции) операции и соблюдаются заданные ограничения. Предметом исследования операций в логистике являются задачи принятия оптимальных решений в логистической системе с управлением на основе оценки эффективности ее функционирования. Характерными понятиями исследования операций являются: модель, изменяемые переменные, ограничения, целевая функция.

Классификация видов моделирования

Моделирование - процесс исследования реальной системы, включающий построение модели, изучение ее свойств и перенос полученных сведений на моделируемую систему. Модель - это некоторый материальный или абстрактный объект, находящийся в определенном объективном соответствии с исследуемым объектом, несущий о нем определенную информацию и способный его замещать на определенных этапах познания. Классификация видов моделирования приведена в таблице 10.

|

Таблица 10 | ||

|

Классификация видов моделирования систем | ||

|

Признак классификации |

Вид моделирования |

Описание |

| Аспект моделирования | Функциональное | Описывает совокупность функций, функциональных подсистем, их взаимосвязи |

| Информационное | Отражает состав и взаимосвязи между элементами системы | |

| Поведенческое (событийное) | Описывает динамику функционирования с помощью понятий: состояние системы, событие, переход из одного состояния в другое, условия перехода, последовательность событий | |

| Соответствие оригиналу | Полное | Получают изоморфные модели, находящиеся в строгом соответствии с оригиналом и дающие о нем исчерпывающую информацию |

| Приближенное | Получают гомоморфные модели путем сознательного огрубления исследуемого процесса, значительного сокращения числа факторов, отбора среди них наиболее существенных | |

| Форма реализации | Реальное | Используется возможность исследования характеристик либо на реальном объекте, либо на его части |

| Мысленное | Применяется, когда модели не реализуемы в заданном интервале времени либо отсутствуют условия для их физического создания | |

| Наличие управляемых переменных | Конструктивное | Включение в модель управляемых переменных, что позволяет находить эффективное управляющее воздействие |

| Дескриптивные (описательные, концептуальные) | Предварительное содержательное описание исследуемого объекта, которое не содержит управляемых переменных, играет вспомогательную роль, предшествует построению конструктивной модели (например, математической). Модели имеют вид схем, отражающих наши представления о том, какие переменные наиболее существенны и как они связаны между собой | |

| Изменение во времени | Статическое | Служит для описания состояния объекта в фиксированный момент времени |

| Динамическое | Служит для исследования объекта во времени | |

| Степень определенности | Детермини-рованное | Отображение процессов, в которых все параметры и воздействия предполагаются не случайными, а причинно обусловленными |

| Стохастическое | Учитываются вероятностные процессы и события | |

| Способ реализации | Наглядное | Строятся модели геометрического подобия (изобразительные модели): чертежи, схемы, диаграммы, карты, макеты самолетов, модели солнечной системы в планетариях, модели атома и т.п. |

| Математическое (символическое) | Процесс установления соответствия реальному объекту некоторого набора символов и выражений, например, математических. Математические модели наиболее удобны для исследования и количественного анализа, позволяют не только получить решение для конкретного случая, но и определить влияние параметров системы на результат решения | |

| Имитационное | Воспроизведение (с помощью электронно-вычислительных машин) алгоритма функционирования сложных объектов во времени, поведения объекта. Имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности протекания. Это искусственный эксперимент, при котором вместо проведения натурных испытаний с реальным объектом проводятся опыты на математических моделях | |

| Натурное | Проведение исследования на реальном исследуемом объекте | |

| Физическое | Исследования проводятся на установках, которые сохраняют физическую природу исследуемого объекта, но отличаются от него размерами, формой и другими характеристиками (например, аэродинамическая труба, в которой отрабатываются свойства летательного аппарата) | |

| Аналоговое | Набор одних свойств используется для отображения свойств другой физической природы: гидравлическая система как аналог электрической или транспортной; электрическая система как аналог механической, транспортной систем | |

Этапы построения математических моделей

Сущность построения математической модели состоит в том, что реальная система упрощается, схематизируется и описывается с помощью того или иного математического аппарата. Выделяют следующие основные этапы построения моделей.

1. Содержательное описание моделируемого объекта.

Словесно описывается объект моделирования, цели его функционирования, среда, в которой он функционирует, выявляются отдельные элементы, возможные состояния, характеристики объекта и его элементов, определяются взаимосвязи между элементами, состояниями, характеристиками. Такое предварительное, приближенное представление объекта исследования называется концептуальной моделью. Этот этап является основой для последующего формального описания объекта.

2. Формализация операций.

На основе содержательного описания определяется и анализируется исходное множество характеристик объекта, выделяются наиболее существенные из них. Затем выделяют управляемые и неуправляемые параметры, вводят символьные обозначения. Определяется система ограничений, строится целевая функция модели. Таким образом, происходит замена содержательного описания формальным (символьным, упорядоченным).

3. Проверка адекватности модели.

Исходный вариант модели необходимо проверить по следующим аспектам:

- все ли существенные параметры включены в модель?

- нет ли в модели несущественных параметров?

- правильно ли отражены связи между параметрами?

- правильно ли определены ограничения на значения параметров?

Главным путем проверки адекватности модели исследуемому объекту выступает практика. После предварительной проверки приступают к реализации модели и проведению исследований. Полученные результаты моделирования подвергаются анализу на соответствие известным свойствам исследуемого объекта. По результатам проверки модели на адекватность принимается решение о возможности ее практического использования или о проведении корректировки.

4. Корректировка модели.

На этом этапе уточняются имеющиеся сведения об объекте и все параметры построенной модели. Вносятся изменения в модель, и вновь выполняется оценка адекватности.

5. Оптимизация модели.

Сущность оптимизации (улучшения) модели состоит в ее упрощении при заданном уровне адекватности. В основе оптимизации лежит возможность преобразования моделей из одной формы в другую. Основными показателями, по которым возможна оптимизация модели, являются время и затраты средств для проведения исследований и принятия решений с помощью модели.

Обзор типовых задач исследования операций

Задачи распределения ресурсов. Распределительные задачи возникают в случае, когда имеющихся в наличии ресурсов не хватает для выполнения каждой из намеченных работ эффективным образом и необходимо наилучшим образом распределить ресурсы по работам в соответствии с выбранным критерием оптимальности. Методы решения задач распределения ресурсов позволяют:

- распределять ресурсы между работами таким образом, чтобы максимизировать прибыль или минимизировать затраты;

- определять такой состав работ, который можно выполнить, используя имеющиеся ресурсы, и при этом достичь максимума определенной меры эффективности;

- определить, какие ресурсы необходимы для того, чтобы выполнить заданные работы с наименьшими издержками.

Примером распределительной задачи является разработка плана снабжения. Имеется ряд предприятий, потребляющих известные виды сырья, и есть ряд сырьевых баз, которые могут поставлять это сырье. Базы связаны с предприятиями какими-то путями снабжения со своими тарифами. Требуется разработать такой план снабжения предприятий сырьем (с какой базы, в каком количестве и какое сырье доставлять), чтобы потребности в сырье были удовлетворены с минимальными расходами.

Задачи ремонта и замены оборудования. Любое оборудование со временем изнашивается и стареет и поэтому требует своевременного предупредительного или восстановительного ремонта либо полной замены на новое оборудование.

Задачи ремонта и замены оборудования позволяют определить:

- такие сроки восстановительного ремонта и моменты замены оборудования, при которых минимизируются затраты на ремонт, замену за все время его эксплуатации;

- такие сроки профилактического контроля по обнаружению неисправностей, при которых минимизируется сумма затрат на проведение контроля и ожидаемых потерь от простоя оборудования вследствие выхода из строя некоторых деталей оборудования.

Задачи управления запасами. Задачи управления запасами возникают, когда экономический объект не может работать без производственных или товарных запасов, поскольку их отсутствие приводит к простоям, штрафам, потере клиентов, катастрофам и т.д.

Задачи управления запасами позволяют ответить на следующие вопросы:

- каковы оптимальные величины объема заказа на закупку или производство товара, периода поставок заказов, величины запаса, моментов подачи заказа товара, позволяющие минимизировать общие затраты на покупку, производство, доставку, хранение товара;

- что выгоднее - производить товар или закупать его;

- выгодно ли пользоваться скидками на покупку товара и т.п.

Задачи сетевого планирования сложных проектов. Примеры сложных комплексных проектов:

- строительство и реконструкция каких-либо крупных объектов;

- выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ;

- подготовка производства к выпуску продукции;

- проведение маркетинговых и иных исследований.

Использование сетевых моделей позволяет:

- построить сетевой график, который представляет взаимосвязи работ проекта, что дает возможность детально анализировать все работы и вносить улучшения в структуру проекта еще до начала его реализации;

- построить календарный график, который определяет моменты начала и окончания каждой работы, минимально возможное время выполнения проекта, критические работы;

- оптимизировать параметры проекта: выявить и устранить проблемы в обеспечении работ исполнителями, снизить количество одновременно занятых исполнителей, сократить длительность отдельных работ и проекта в целом;

- оперативно контролировать и корректировать ход выполнения проекта.

Задачи выбора маршрута. Типичной задачей выбора маршрута является нахождение некоторого маршрута проезда из одного города в другой при наличии множества путей через различные промежуточные пункты. Задача состоит в определении наиболее экономичного маршрута по критерию времени, расстояния или стоимости проезда. На существующие маршруты могут быть наложены ограничения, например, запрет на возврат к уже пройденному пути, требование обхода всех пунктов, причем в каждом из них можно побывать только 1 раз (задача коммивояжера).

Задачи массового обслуживания. Задачи массового обслуживания посвящены изучению систем обслуживания очередей требований. Причина очередей в том, что поток требований клиентов случаен и неуправляем. Типичные примеры таких ситуаций - очереди пассажиров к билетным кассам, абонентов, ожидающих вызова на междугородной автоматической телефонной станции, самолетов, ожидающих взлета или посадки.

Задачи массового обслуживания позволяют определить, какое количество приборов обслуживания необходимо, чтобы минимизировать суммарные ожидаемые потери от несвоевременного обслуживания и простоев обслуживающего оборудования.

Задачи упорядочения. Стандартная постановка задачи упорядочения (календарного планирования): имеется множество деталей с определенными технологическими маршрутами, а также несколько станков, на которых детали обрабатываются. Тогда упорядочение заключается в определении такой очередности обработки каждой детали на каждом станке, при которой минимизируется суммарная продолжительность всех работ, или общее запаздывание обработки деталей, или потери от запаздывания и т.п.

Методы решения логистических задач

Научную базу логистики составляет широкий спектр методов, разработанных в рамках различных дисциплин. Перечислим некоторые из них.

|

Таблица 11 | |

|

Наименование дисциплины |

Методы |

| Математика | - теория вероятностей; - математическая статистика; - теория случайных процессов; - теория матриц; - факторный анализ; - математическая логика; - теория нечетких множеств и др. |

| Исследование операций | - линейное, нелинейное и динамическое программирование; - теория игр; - теория статистических решений; - теория массового обслуживания; - теория управления запасами; - метод имитационного моделирования; - метод сетевого планирования и управления; - теория эффективности и др. |

| Техническая кибернетика | - теория больших систем; - теория прогнозирования; - общая теория управления; - теория автоматического регулирования; - теория графов; - теория информации; - теория расписаний и др. |

| Экономическая кибернетика | - теория оптимального планирования; - теория эффективности; - теория квалиметрии; - функционально-стоимостный анализ; - методы маркетинговых исследований; - менеджмент; теория принятия решений; - производственный менеджмент; - стратегическое и оперативное планирование; - ценообразование; - управление качеством; - управление персоналом; - управление проектами; - управление инвестициями; - социальная психология; - экономика и организация транспорта, складского хозяйства, торговли и др. |

| Прогностика | - методы перспективного экономического прогнозирования; - прогнозирование временных рядов; - регрессионный и корреляционный анализ; - методы логического прогнозирования; - экспертные методы и др. |

Математический инструментарий исследования операций

Рассмотрим некоторые математические дисциплины, наиболее часто используемые при решении задач исследования операций.

Математическое программирование («планирование»). Раздел математики, занимающийся разработкой методов отыскания экстремальных значений функции, на аргументы которой наложены ограничения. Методы математического программирования широко используются для решения распределительных задач.

Линейное программирование (ЛП). Является наиболее простым и лучше всего изученным разделом математического программирования. В нем рассматриваются задачи, у которых показатель оптимальности представляет собой линейную функцию от переменных задачи, а ограничительные условия, налагаемые на возможные решения, имеют вид линейных равенств или неравенств. Соответственно нелинейное программирование рассматривает задачи с нелинейными целевыми функциями и ограничениями.

Задачи, решаемые с помощью сетевого моделирования (теория графов). Задачи могут быть сформулированы и решены методами линейного программирования, но специальные сетевые алгоритмы позволяют решать их более эффективно. Примеры: задачи нахождения кратчайшего пути, критического пути, максимального потока, минимизации стоимости потока в сети с ограниченной пропускной способностью и др.

Целевое программирование. Представляет собой методы решения задач линейного программирования с несколькими целевыми функциями, которые могут конфликтовать друг с другом.

Целочисленное линейное программирование. Используется для решения задач, у которых все или некоторые переменные должны принимать целочисленные значения.

Динамическое программирование. Предполагает разбиение задачи на несколько этапов, каждый из которых представляет собой подзадачу относительно одной переменной и решается отдельно от других подзадач.

Аппарат теории вероятностей. Используется во многих задачах исследования операций, например, для прогнозирования (регрессионный и корреляционный анализ), вероятностного управления запасами, моделирования систем массового обслуживания, имитационного моделирования и др.

Методы моделирования и прогнозирования временных рядов. Позволяют выявить тенденции изменения (функции) фактических значений параметра Y во времени и прогнозировать будущие значения Y.

Теория игр и принятия решений. Рассматривает процессы выбора наилучшей из нескольких альтернатив в ситуациях определенности (данные известны точно), в условиях риска (данные можно описать с помощью вероятностных распределений), в условиях неопределенности (вероятностное распределение либо неизвестно, либо не может быть определено).

Методы и модели теории нечетких множеств. Позволяют в математической форме представить и использовать для принятия решений субъективную словесную экспертную информацию: предпочтения, правила, оценки значений количественных и качественных показателей.

Прогностика - наука о законах и способах разработки прогнозов динамических систем. Прогноз - научно обоснованное суждение о возможных состояниях (в количественной оценке) ОП в будущем и/или альтернативных путях и сроках их осуществления. Классификация основных видов прогнозов и методов прогнозирования по различным признакам приведена соответственно в таблицах 12 и 13.

Этапы процедуры прогнозирования:

- определение объектов прогноза;

- отбор параметров, которые прогнозируются;

- определение временных горизонтов прогноза;

- отбор моделей прогнозирования;

- обоснование модели прогнозирования и сбор необходимых для прогноза данных;

- составление прогноза;

- отслеживание результатов.

|

Таблица 12 | ||

|

Классификация прогнозов | ||

|

Признак классификации |

Вид прогноза |

Описание |

| Процедура прогнозирования | Количественный | Результат экстраполяции (интерполяции) выявленных тенденций или моделей |

| Качественный | Получаются путем опроса специалистов в конкретной области (экспертов) | |

| Представление численных результатов | Интервальный | Прогноз - интервал, внутри которого будет находиться прогнозируемое значение показателя |

| Распределение вероятностей | Прогноз - вероятности попадания фактического значения показателя в одну из нескольких групп с установленными интервалами | |

| Точечный | Прогноз - единственное значение | |

| Предмет прогнозирования | Поисковый | Прогноз - возможные тенденции и перспективы развития конкретного процесса в будущем или наиболее вероятное будущее состояние объекта |

| Нормативный | Прогноз - пути, мероприятия и сроки достижения возможных состояний объекта, принимаемых в качестве цели | |

| Период упреждения | Оперативный | До 1 года |

| Среднесрочный | До 5 лет | |

| Долгосрочный | Более 5 лет | |

| Этапы планирования деятельности организации | Целевой | Характеризует желательное состояние явления в будущем («что именно желательно и почему?») |

| Плановый | Поисковые и нормативные прогнозы для отбора наиболее целесообразных плановых нормативов, заданий («как, в каком направлении ориентировать планирование для достижения поставленных целей?») | |

| Проектный | Прогноз конкретных образов в будущем при отсутствии ряда условий («как конкретно это возможно, как это может выглядеть?») | |

| Программный | Прогноз возможных путей, мер и условий достижения желаемого состояния («что конкретно необходимо, чтобы достичь желаемого?») | |

| Организационный | Прогноз текущих решений в сфере управления организацией для достижения цели («в каком направлении ориентировать решения, чтобы достичь цели?») | |

|

Классификация методов прогнозирования | ||

|

Признак классификации |

Вид метода |

Описание |

| По характеру исходных данных | Фактографический | Основан на использовании источников фактической информации |

| Статистический | Основан на анализе динамических рядов параметров ОП | |

| Патентный | Основан на оценке изобретений и исследований динамики их патентования | |

| Экспертный | Основан на использовании экспертной информации | |

| По используемому подходу к прогнозированию | Экспертных оценок | Основан на субъективной оценке экспертов текущего момента и перспектив развития, учитывает знания, опыт, интуицию экспертов |

| Анализ и прогнозирование рядов данных | Связан с исследованием рядов значений показателей, выявлением зависимости показателей, тенденций и использованием их для прогноза (если независимый показатель - время, то ряд называется временным) | |

| Причинно-следственный | Основан на поиске факторов, определяющих поведение ОП, построения и использования для прогнозов соответствующей модели его поведения | |

| По способу обработки и анализа исходных данных и формированию прогноза | Сглаживание | Преобразование исходных динамических рядов данных в ряды со сглаженными (уменьшенными) отклонениями от предполагаемого тренда |

| Экстраполяция | Определение будущих значений величин на основе имеющихся данных о тенденциях их изменений в прошлые периоды | |

| Интерполяция | Определение промежуточного значения параметра Y на основе данных о его зависимости от X (аргумента), полученных на некотором интервале значений параметра X | |

| Аналогия | Основан на установлении и использовании для прогнозирования аналогии ОП с другими объектами по некоторым общим чертам | |

| Моделирование | На основе математических и имитационных моделей прогнозируются возможные состояния ОП при различных значениях исходных данных | |

| Прогнозный сценарий | Основан на установлении логической последовательности состояния ОП во времени при различных условиях для определения целей развития этого объекта | |

| Морфологический анализ | Строится матрица параметров ОП и их возможных значений с последующим перебором и оценкой вариантов сочетаний этих значений | |

Основные тенденции развития современных логистических систем. В настоящее время выделяют 3 основные тенденции развития типичных ЛС, определяющие сложность и значимость точного прогнозирования для эффективного управления.

Первая тенденция - постоянное сокращение жизненного цикла ЛС (когда на смену одним ЛС приходят качественно новые). Еще 30-40 лет назад этот цикл был сопоставим с длительностью среднего трудового стажа работника, а теперь составляет обычно (на Западе) несколько лет.

Вторая тенденция определяется возрастанием количества возможных альтернатив решения изучаемой проблемы.

Третья тенденция определяется ростом затрат на создание и эксплуатацию подавляющего большинства ЛС. И этот факт предопределяет проблему прогнозирования затрат, цен, тарифов, т.е. рост капитальных вложений в перспективе требует оценки эффективности их в соответствующем периоде.

Примечание 1. Основополагающие нормативные документы, регламентирующие различные аспекты логистической деятельности в Республике Беларусь:

- Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, утвержденная постановлением Совета Министров РБ от 29.08.2008 № 1249;

- Соглашение о Секретариате Партнерства «Северного измерения» в области транспорта и логистики, утвержденное постановлением Совета Министров РБ от 07.12.2010 № 1780;

- постановление Совета Министров РБ от 12.11.2009 № 1474 «О заключении инвестиционного договора между Республикой Беларусь и компанией «Antwerpse Ontwikkelings-en Investeringsmaattshapij» (Королевство Бельгия) о создании в Республике Беларусь логистического парка на основе универсальной инфраструктуры, позволяющей обрабатывать грузы, перевозимые воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, и предоставлении полномочий Министру транспорта и коммуникаций Щербо И.И. на его подписание».

Примечание 2. MRP (англ. Material Requirement Planning - планирование потребности в материалах) - система планирования потребностей в материалах, одна из наиболее популярных в мире логистических концепций, на основе которой разработано и функционирует большое число микрологистических систем.

Система JIT (англ. Just-in-time) предназначена для производства и поставки деталей, комплектующих изделий к месту производственного потребления или в торговое предприятие в требуемом количестве и нужное время. Система обеспечивает приспособление производства к изменениям, обусловленным сбоями в технологических линиях, колебаниями спроса на выпускаемую продукцию в торговле. Если система ЛТ действует в масштабе всего предприятия и применяется также ее основными поставщиками, то обеспечивается ритмичность выпуска готовой продукции и повышается ее качество, резко сокращаются производственные и товарные запасы, что дает возможность фактически высвободить часть складских помещений и использовать их для других нужд. Применение системы ЛТ позволяет подойти к реализации концепций «производства с нулевым запасом» (производство без склада).

31.05.2011 г.

Татьяна Алесинская, доцент кафедры менеджмента Таганрогского технологического института, кандидат технических наук

От редакции: В постановление Совета Министров РБ от 29.08.2008 № 1249 «О Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года» на основании постановлений Совета Министров РБ от 02.09.2011 № 1179 (с 13 сентября 2011 г.), от 04.10.2012 № 906 (с 18 октября 2012 г.) и от 16.03.2013 № 186 (с 21 марта 2013 г.) внесены изменения и дополнения.

Рубрики

Рубрики

Инструменты поиска

Инструменты поиска

Сообщество

Сообщество

Избранное

Избранное

Мой профиль

Мой профиль

Войти

Войти