Материал помещен в архив

СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИКЕ

1. Общие положения

2. Стратегическое логистическое планирование. Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий

3. Миссия

4. Типы логистических стратегий

5. Разработка логистической стратегии

6. Логистический аудит

7. Реализация логистической стратегии

8. Планирование использования мощности

9. Планирование размещения элементов инфраструктуры

10. Методы организации управления материальными потоками

11. Планирование потребности в материалах (MRP)

12. Планирование производственных ресурсов (MRP II) и планирование потребностей организации (ERP)

13. Концепция «точно в срок» (JIT)

14. Концепция эффективной реакции на запросы потребителей (ECR)

Список используемых сокращений:

ГП - готовая продукция;

ЛЦ - логистическая цепь;

МП - материальный поток;

МР - материальные ресурсы;

РЦ - распределительный центр.

Планирование является общей функцией управления, входящей в кольцо управления.

Планирование логистической деятельности - это систематический процесс поиска возможностей действовать, прогнозирования последствий этих действий, разработки логистического проекта, формирования управленческих решений, конкретных мероприятий и сроков их выполнения для достижения поставленных целей в будущем.

Виды, принципы, методы планирования подробно рассматриваются в литературе по менеджменту и экономике организации, поэтому в данном материале рассмотрим только те вопросы, которые важны для понимания специфики логистического планирования. На схеме 1 представлена классификация видов планирования по некоторым из возможных признаков. Каждый из видов планирования по срокам и по детализации конкретизирует и создает предпосылки для выполнения планов более высокого уровня.

|

Схема 1 | |||||||||||||

|

Классификация видов планирования в логистике | |||||||||||||

|

Виды планирования логистики |

|||||||||||||

| По срокам |

По степени детализации принимаемых решений |

По функциональным областям | |||||||||||

| - Стратегическое |

Стратегические решения высшего уровня |

- Планирование | |||||||||||

| - Долгосрочное | продаж | ||||||||||||

| - Среднесрочное | - Планирование | ||||||||||||

| - Скользящее | - Миссия | потребности в МР | |||||||||||

| - Корпоративная стратегия | - Планирование закупок | ||||||||||||

| - Бизнес-стратегия | - Планирование | ||||||||||||

| производства | |||||||||||||

|

Стратегические логистические решения |

- и др. | ||||||||||||

| - Функциональная стратегия | |||||||||||||

| - Логистическая стратегия | |||||||||||||

|

Фактические логистические решения |

|||||||||||||

| - Планы использования | |||||||||||||

| мощностей | |||||||||||||

| - Обобщенные планы | |||||||||||||

| - Основной график | |||||||||||||

|

Операционные логистические решения |

|||||||||||||

| - Краткосрочные графики | |||||||||||||

Для организации эффективного планирования в организации должна существовать система планирования, т.е. упорядоченная структура отдельных видов планирования. Основными требованиями к такой системе являются:

- документальное обеспечение. Для согласования плановых расчетов и контроля выполнения планов важно, чтобы их основные части были документированы;

- стандартизация. Составление документации должно производиться в соответствии с некими стандартами;

- организованность. Необходим организационный режим, который, с одной стороны, упорядочивал бы деятельность по разработке планов, а с другой - обеспечивал гибкость системы планирования, возможность проявления импровизации и адаптации к изменяющимся условиям;

- точность. Важно четко и обоснованно определять точность измерения характеристик объектов планирования;

- согласованность. Все частные планы системы планирования должны согласовываться как между различными уровнями планирования (интеграция планов), так и в рамках одного уровня (координация планов). Необходимо согласовывать цели, прогнозы, мероприятия, средства, действия ответственных лиц, степень необходимости, срочности, иерархию, последовательность, гибкость и т.д.;

- непрерывность, гибкость и цикличность. Непрерывность заключается в том, что когда одни планы уже разработаны и реализуются, то начинают разрабатываться или уточняться другие, некоторые планы разрабатываются параллельно. Гибкость заключается в том, что учитывается возможность возникновения неоднозначных условий и пересмотра планов с их учетом. Цикличность заключается в систематическом пересмотре, уточнении, корректировке с учетом изменившихся обстоятельств целей, задач, мероприятий одних и тех же планов по мере приближения к временным периодам их реализации;

- полнота, т.е. охват всех сторон деятельности организации, в т.ч. логистической деятельности.

Перед началом планирования следует четко определить:

- объект планирования (что планируется);

- субъект планирования (кто планирует);

- горизонт планирования (на какой срок);

- средства планирования (с помощью чего планировать: финансовые средства, вычислительная техника);

- методику планирования (как планировать);

- согласование планов (каких, с кем и на каких условиях).

К наиболее общим методам, применяемым для разработки планов, относятся следующие: переговоры, корректировка предыдущих планов, различные интуитивные методы, графические методы, вычисление с помощью электронных таблиц, имитационное моделирование, экспертные системы, математические модели (математическое программирование, сетевое планирование и др.).

Результаты выполнения планов должны контролироваться. Логистический контроль - это упорядоченный и в идеале непрерывный процесс обработки логистических данных для выявления расхождений между плановыми и фактическими значениями логистических показателей, а также анализ этих расхождений с целью выявления их причин.

Стратегическое логистическое планирование. Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий

Все решения в зависимости от степени их значимости для организации делятся на 3 типа:

- стратегические решения - наиболее важные, задающие общее направление деятельности организации, оказывают долгосрочное влияние, требуют больших ресурсов и считаются наиболее рискованными;

- тактические решения - связаны с реализацией стратегии в среднесрочном плане, прорабатываются на более детальном уровне, требуют меньших ресурсов и сопряжены с определенным риском;

- операционные решения - наиболее проработаны и касаются видов деятельности на ближайшее время; для их выполнения требуются достаточно ограниченные ресурсы, а риск небольшой.

Существует несколько типов стратегических решений (см. схему 2).

|

Схема 2 | ||||||||||||||||||

|

Типы стратегических решений | ||||||||||||||||||

|

▲ | ||||||||||||||||||

|

Миссия |

||||||||||||||||||

| Для организа- | ||||||||||||||||||

| ции в целом | ||||||||||||||||||

|

▼ |

||||||||||||||||||

|

Корпоративная стратегия |

||||||||||||||||||

|

▼ | ||||||||||||||||||

|

▲ | ||||||||||||||||||

|

▼ |

▼ |

▼ |

||||||||||||||||

| Бизнес-стратегия 1 | Бизнес-стратегия 2 | Бизнес-стратегия 3 | ||||||||||||||||

| Для каждого | ||||||||||||||||||

| вида бизнеса | ||||||||||||||||||

| организации | ||||||||||||||||||

|

▼ |

▼ |

▼ |

▼ |

▼ |

▼ |

|||||||||||||

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

▼ | ||||||||||||

|

▲ | ||||||||||||||||||

|

▼ |

▼ |

▼ |

||||||||||||||||

|

Функцио-нальная стратегия 1 |

Функцио-нальная стратегия 2 |

Функцио-нальная стратегия 3 |

Для каждой функции | |||||||||||||||

|

▼ | ||||||||||||||||||

Миссия - заявление, в котором указываются общие цели организации в целом. Корпоративная стратегия демонстрирует, как корпорация, осуществляющая диверсифицированную деятельность, планирует реализовать свою миссию. Бизнес-стратегия свидетельствует, как каждый вид бизнеса в рамках диверсифицированной деятельности будет вносить свой вклад в корпоративную стратегию. Функциональные стратегии описывают стратегическую направленность каждой функции (в частности, логистической), реализуемой в организации. Таким образом, стратегии более высокого уровня задают цели и общую направленность организации, а функциональные стратегии показывают, как их можно реализовать.

Все долгосрочные решения, связанные с логистикой, определяют логистическую стратегию. Логистическая стратегия организации состоит из всех стратегических решений, приемов, планов и культуры, связанных с управлением цепью поставок, и позволяет реализовать уже сформированную стратегию организации в целом. Существуют ситуации, когда уровень развития логистики в конкретной организации оказывает значительное влияние на формирование общей стратегии организации.

Пример

Американская компания глобальных экспресс-перевозок UPS (United Parcel Service Inc.), будучи уверенной в том, что обладает эффективной логистикой, разработала бизнес-стратегию, цель которой - предоставление клиентам услуг высочайшего уровня по доставке товаров, информации и капиталов. Таким образом, логистика, с одной стороны, внесла вклад в формирование бизнес-стратегии, а с другой - позволяет ее реализовать путем очень быстрой доставки груза практически в любую точку земного шара. Например, наличие целого таможенного отдела, работающего только с грузами UPS, а также уникальная технология «условного выпуска» экспресс-товаров, когда таможенное оформление груза начинается задолго до его фактического прибытия на территорию России, - «ноу-хау» компании, которое позволило разрешить одну из самых сложных проблем. Груз оформляется по временной таможенной декларации и на следующий день доставляется получателю. Затем в течение следующих нескольких дней пройдет полное таможенное оформление, гарантом которого выступает компания UPS. Кроме того, клиенты компании имеют удобную возможность наблюдать маршруты своих отправлений и подтверждение о доставке через Интернет. Каждая посылка маркирована специальным штриховым кодом и сканируется на всем пути следования, поэтому проследить ее движение на веб-сайте компании достаточно просто. Сегодня этой услугой во всем мире, в т.ч. и в России, ежедневно пользуется около 4 млн. человек.

В идеале организации должны все делать как можно лучше с учетом низких затрат, хорошего обслуживания потребителей, быстрой доставки, гибкости, использования высоких технологий и т.д. Однако на практике это не представляется реальным. Поэтому приходится уравновешивать уровень предоставляемых услуг с затратами. С этой целью необходимо выбрать конкретную направленность для своей логистической стратегии, что является ключевым решением. К примеру, одни организации делают ставку на предоставление дешевых услуг, другие - на высокую скорость доставки, третьи - на предоставление индивидуальных услуг и т.д. К основным направлениям логистических стратегий относятся следующие:

- минимизация логистических издержек;

- повышение уровня обслуживания потребителей;

- основное внимание временным параметрам: минимизация времени поставок товаров или доставка точно ко времени, указанному заказчиком;

- основное внимание: предоставление услуг очень высокого качества;

- гибкость предлагаемой продукции - предполагает предоставление специализированных услуг или услуг с учетом требований конкретных заказчиков;

- гибкость объема предлагаемой продукции - предполагает особое внимание уделять оперативному реагированию на изменяющийся спрос;

- технология - стремление к разработке и использованию самых современных технологий в области коммуникаций, отслеживания грузов, сортировки упаковок, идентификации продуктов, учета динамики запасов и др.;

- место расположения - стремление оказывать услуги, располагаясь на самых выгодных местах, например, на автобусных остановках в центрах городов.

К наиболее общим логистическим стратегиям относят «тощую» стратегию, динамичную стратегию и стратегию, основанную на стратегических союзах. Рассмотрим их подробнее.

«Тощая» стратегия. «Тощая» стратегия базируется на принципе управления затратами, т.е. производстве тех же или сопоставимых продуктов, что и у конкурентов, но более дешево. Цель «тощей» логистики - выполнять каждую операцию, используя меньше каждого вида ресурсов: людей, пространства, запасов, оборудования, времени и т.д. Для этого «тощая» стратегия старается отыскать способы устранения непроизводительных расходов ресурсов.

Первые попытки осуществления «тощих» операций были произведены в производственной сфере по инициативе Toyota. Использованные для этого методы привели к таким высоким результатам, что их начали использовать и в других областях деятельности организации, и в конечном итоге возникла идея «тощей» организации. Известный специалист в области менеджмента Роберт Таунсенд (примечание 2) утверждает, что во всех организациях по крайней мере 50 % ресурсов (людей, усилий, места, времени) тратится впустую. Компания Toyota выявила следующие участки в ЛЦ, где скорее всего могут впустую расходоваться ресурсы:

- качество поставляемых ресурсов (сырья, материалов, комплектующих, деталей и т.д.) и ГП может быть слишком низким, чтобы удовлетворить запросы потребителей;

- неправильный уровень производства или мощностей. Имеет место производство продукции или мощности, которые в настоящее время не нужны;

- плохо отлаженный процесс. Наличие ненужных операций, слишком сложных или потребляющих слишком много времени;

- ожидание. Операциям приходится ожидать начала или завершения, материалам - поступления; оборудованию - производства ремонтных работ;

- перемещение. Продуктам во время операций приходится совершать ненужные, слишком длинные или неудобные перемещения;

- запас. Наличие слишком большого запаса приводит к излишним сложностям и к повышению затрат.

Типичным подходом к реализации «тощей» стратегии является:

- подробный анализ текущих операций и последующий отказ от операций, не добавляющих ценности;

- устранение остановок, упрощение перемещений; использование более совершенной технологии для повышения эффективности;

- размещение мощностей ближе к потребителям с целью сократить транспортные расходы;

- поиск возможностей получить экономию на масштабах;

- устранение из цепи поставок ненужных звеньев.

Следует учитывать, что «тощие» операции могут не работать в слишком динамичных или неопределенных условиях. В этих случаях можно воспользоваться более гибкой стратегией, основанной на динамичности.

Динамичная стратегия. Цель динамичной стратегии - обеспечить высокое качество обслуживания потребителей, оперативно реагируя на появление новых или изменение прежних условий. Выделяют 2 аспекта динамичности:

- скорость реагирования на внешние условия: динамичные организации внимательно и постоянно отслеживают запросы потребителей и оперативно на них реагируют;

- способность корректировать логистические характеристики с учетом запросов отдельных потребителей.

Организации, использующие динамичную стратегию, сфокусированы на потребителях, а именно:

- стремятся добиться полного удовлетворения запросов потребителей;

- создают удобный доступ потребителей к своей организации;

- гибко и оперативно реагируют на изменяющиеся запросы;

- проектируют логистику так, чтобы она удовлетворяла запросы потребителей и даже превышала их;

- совершают послепродажные проверки, чтобы убедиться, что потребители остались удовлетворенными и после совершения покупки;

- заботятся о подготовке будущих сделок, всегда сохраняя контакты со своими потребителями, потенциальными покупателями и т.д.

Организации, имеющие удовлетворенных потребителей, получают важные преимущества - повторные сделки и положительные рекомендации о себе другим людям и организациям.

На первый взгляд цели и характеристики «тощих» и динамичных операций кажутся противоречивыми (см. таблицу).

|

Сравнительная характеристика «тощей» и динамичной логистик | ||

|

Фактор

|

«Тощая» логистика

|

Динамичная логистика

|

| Цель | Эффективные операции | Гибкость, обеспечивающая удовлетворение спроса |

| Метод | Удаление всех непроизводительных участков | Удовлетворение потребителей |

| Ограничения | Обслуживание потребителей | Затраты |

| Динамика изменений | Долгосрочная стабильность | Динамичное реагирование на изменяющиеся обстоятельства |

| Параметры деятельности | Производительность, полнота использования | Время выполнения заказов, уровень обслуживания |

| Работа | Унифицированная, стандартизированная | Переменная, контроль осуществляется более локально |

| Управление | В рамках формализованных циклов планирования | Менее структурировано и осуществляется персоналом, наделенным необходимыми полномочиями |

Вместе с тем на практике строгого разграничения между ними не существует, и организациям не обязательно выбирать только одну из стратегий в ущерб другой. Например, если поставщик улучшает связь со своими заказчиками через электронный обмен данных или продает материалы через веб-сайт, то этим он одновременно сокращает издержки и улучшает качество обслуживания. По существу обе стратегии считают удовлетворение потребителей и низкие затраты доминирующими направлениями, но по-разному описывают процесс достижения цели.

Стратегические союзы. Цель стратегии формирования союзов с поставщиками и заказчиками - добиться увеличения эффективности цепи поставок, когда все ее члены работают совместно и сообща получают выгоды от долгосрочной кооперации.

Обычно причинами использования этой стратегии являются стремление к более совершенному обслуживанию потребителей, более высокой гибкости, снижению затрат, стремление избежать инвестиций в сооружения, отсутствие опыта у организаций. Наиболее часто партнерства создаются между транспортными компаниями. К другим областям сотрудничества относятся складирование, услуги в сфере импорта/экспорта, обработка информации.

Рассмотрим другие наиболее часто встречающиеся стратегии, в которых ставка делается на более конкретные аспекты своей деятельности.

Стратегия дифференциации. Стратегия дифференциации заключается в стремлении организации к уникальности, например, в системе обслуживания потребителей.

Стратегия на основе временных параметров. В общем случае эта стратегия стремится обеспечить более быструю доставку продукции. Примером такой стратегии является стратегия «сжатия времени», которая похожа на «тощую» стратегию, но концентрируется на устранении ненужных затрат времени в цепи поставок, т.е. таких, в течение которых ценность к продукции не добавляется.

Стратегии на основе защиты окружающей среды. Например, в таких стратегиях ставка может делаться на производство продукции с использованием натуральных ингредиентов, на производство многократно используемой тары, упаковки, на производство продукции, не требующей специальной утилизации, на многократную переработку используемых материалов, на использование отходов и т.д.

Стратегии повышенной производительности. Ставка делается на максимально возможное использование имеющихся ресурсов. Если «тощая» стратегия ищет способы избавиться от ненужных мощностей (помещений, транспорта и др.) и ресурсов, то данная стратегия скорее согласится оставить существующие мощности, но будет искать способы эффективного использования этих излишков (сдача в аренду, оказание новых услуг другим организациям и т.д.).

Стратегии с добавленной стоимостью. Данные стратегии имеют цель добавить как можно больше ценности конечному продукту. Например, в ходе распределения стиральных машин компания может организовать доставку, установку, подключение машины, обучение ее использованию, организовать вывоз старых машин, предложить заключить контракт на обслуживание и т.д.

Стратегии диверсификации или специализации. Эти стратегии ориентированы соответственно на максимально широкий либо узкий диапазон услуг, ассортимент продукции, видов деятельности. Например, существуют транспортные компании, предлагающие перевозку любых грузов: от письма до контейнеров. Другие транспортные компании занимаются доставкой только нефти танкерами или только небольших упаковок груза.

Стратегия фокусирования. Данная стратегия характеризуется концентрацией на удовлетворении потребностей одного сегмента или конкретной группы покупателей без стремления охватить весь рынок. Цель стратегии - удовлетворять потребности потребителей выбранного целевого сегмента лучше, чем конкуренты.

Стратегии роста. Указанные стратегии основаны на стремлении получить экономию на масштабах путем расширения обслуживаемых географических зон, освоения большего количества видов деятельности, увеличения доли рынка и т.д.

Разработка логистической стратегии

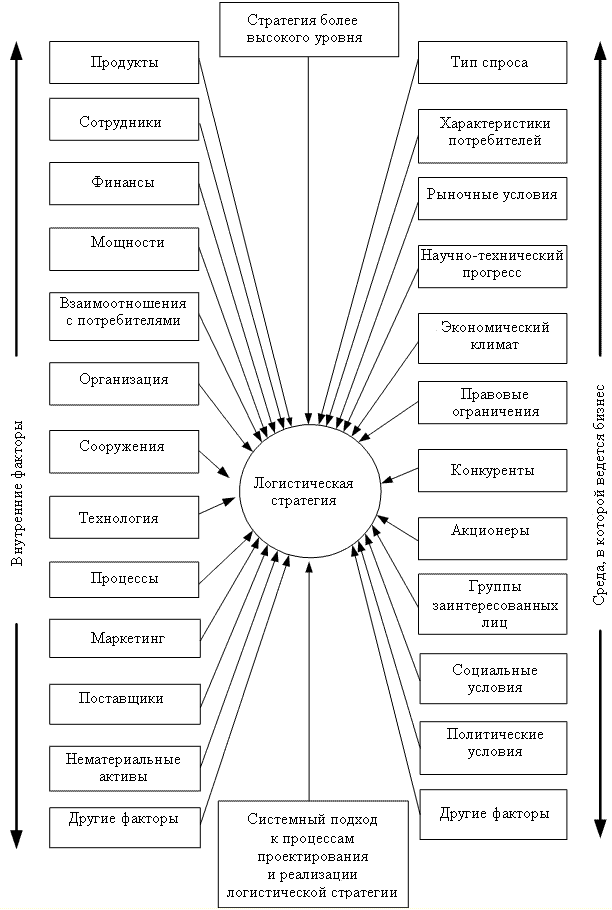

Стратегия описывает принципиальный образ действий, выбранный для того, чтобы достичь установленных целей. При проектировании логистической стратегии исходной точкой становится всесторонний анализ стратегии более высокого уровня (см. схему 5), позволяющий понять, каким образом логистика может внести свой вклад в ее реализацию.

Кроме того, необходимо учитывать:

- среду, в которой ведется бизнес, включающую факторы, влияющие на логистику, но которыми логистика управлять не может;

- особую компетенцию организации, определяемую факторами, которыми организация может управлять и которые она использует, чтобы отличиться от других (см. схему 3).

|

Схема 3 |

|

Факторы, учитываемые при разработке логистической стратегии |

|

|

|

Среда, в которой ведется бизнес, и особые компетенции характеризуют, какое положение организация занимает в настоящее время, а стратегия более высокого уровня - какое она хочет занимать в будущем. Логистическая стратегия демонстрирует, как организация будет переходить от нынешнего положения к будущему.

Для получения информации о среде ведения бизнеса и об особых компетенциях применяют так называемый логистический аудит. Его цель состоит в сборе значимой информации о существующих приемах, показателях и условиях проведения логистической деятельности. В соответствии с 2 указанными направлениями поиска информации логистический аудит делится на внешний, который занимается средой действия логистики, и внутренний, анализирующий способ выполнения операций внутри организации и выявляющий участки, требующие усовершенствования. Этот подход аналогичен анализу SWOT (примечание 3), в ходе которого изучаются:

- сильные и слабые стороны организации, т.е. ее внутренние операции и особые компетенции;

- возможности и угрозы, проявляющиеся в среде, в которой ведется бизнес.

Ключевым фактором среды, в которой ведется бизнес, является тип спроса, который обуславливает выбор «тощей» или «динамичной» стратегий. Так, «тощая» стратегия работает лучше всего в условиях, когда спрос стабилен или по крайней мере предсказуем. Динамичная стратегия лучше работает в ситуациях широкого ассортимента продукции, когда сложно точно спрогнозировать спрос, когда он резко меняется, когда операции выполняются на заказ, например, массовое выполнение заказов на модную продукцию и т.п.

Еще одним фактором проектирования логистической стратегии является системность подготовки стратегических решений, т.е. не только на уровне высшего руководства, но с привлечением специалистов, которые будут непосредственно заниматься реализацией стратегии. В течение всего процесса разработки стратегии должны рассматриваться практические последствия и практическая возможность реализации любого из принимаемых решений.

Существуют различные рекомендации по шагам разработки логистической стратегии, например:

- отдавайте приоритет тем областям логистической деятельности, которые обеспечивают долгосрочное улучшение конкурентной позиции организации;

- часто изменяемая стратегия, направленная на использование краткосрочных рыночных возможностей, приносит мимолетные выгоды;

- будьте осмотрительны, принимая жесткие, негибкие стратегии, которые могут устареть и при этом лишить организацию возможности маневра;

- исключайте стратегии, которые могут привести к успеху только при условии реализации наиболее оптимистичных прогнозов. Исходите из того, что конкуренты предпримут ответные меры и могут наступить времена с неблагоприятными рыночными условиями;

- атакуйте слабые, а не сильные стороны конкурента и др.

Единого, универсального метода разработки логистической стратегии не существует. Логистическая стратегия состоит из ряда целей, процедур, структур, элементов, систем и так далее, которые представляются в виде стратегического логистического плана, содержащего следующие разделы:

- общее резюме, в котором демонстрируется суть логистической стратегии и отражается ее связь с другими частями организации;

- цель логистики в организации, требуемые показатели деятельности и способы ее измерения;

- описание способа, при помощи которого логистика в целом может добиться поставленных целей, изменений, которые для этого будут произведены, и того, как будет осуществляться управление ими;

- описание того, как отдельные функции логистики (снабжение, транспорт, контроль над запасами, грузопереработка и т.д.) будут вносить свой вклад в выполнение плана, связанные с этим изменения и процесс интегрирования всех операций;

- планы, демонстрирующие ресурсы, необходимые для выполнения стратегии;

- планы по затратам и выбранные финансовые показатели;

- описание того, как стратегия повлияет на бизнес в целом, особенно с точки зрения целевых показателей этого бизнеса, вклада стратегии в получение ценности для потребителей и удовлетворение их запросов.

Реализация логистической стратегии

Любые стратегии становятся эффективными, только когда они реализованы. Для успешной реализации стратегии надо при ее разработке учитывать, что существуют 2 типа стратегических решений: первый задает правила и цели, которые надо выполнить, а второй указывает, как надо добиваться их выполнения на практике.

Например, стратегическое решение компании о расширении объемов сбыта - это правило, а внедрение дополнительного канала продаж продукции через Интернет - это конкретное средство выполнения правила. Таким образом, общие цели стратегии должны быть подкреплены решениями, связанными с реализацией, которые затем преобразуются в более подробные тактические и операционные решения, в конкретные действия, принимаемые и реализуемые на низших уровнях (см. схему 4).

|

Схема 4 | |||

|

Уровни решений в логистике | |||

|

| |||

|

Миссия корпорации | |||

|

|

|||

|

▼ | |||

|

Корпоративная стратегия | |||

|

|

|||

|

▼ | |||

|

Бизнес-стратегия | |||

|

|

|||

|

▼ |

|||

| Логистическая стратегия |

Логистическая миссия | ||

|

Решения, связанные с правилами | |||

|

Решения, связанные с реализацией | |||

|

|

|||

|

▼ |

|||

|

Логистическая тактика | |||

|

|

|||

|

▼ | |||

|

Логистические операции | |||

Так, стратегическое решение второго типа о внедрении дополнительного канала продаж продукции через Интернет приводит к принятию среднесрочных тактических решений по найму и подготовке персонала, по созданию и функционированию электронной страницы, по организации доставки продукции потребителям, по организации электронных платежей, по использованию дополнительных складов и т.д. Эти тактические решения в свою очередь определяют решения операционного уровня, связанные с покупкой соответствующего оборудования, контролем запасов, экспедированием, маршрутами транспорта и т.д.

В общем случае анализ логистической стратегии приводит к постановке и решению на нижних уровнях управления следующих возможных вопросов:

- следует ли нам изменить складские и транспортные операции;

- изменится ли наш подход к планированию и составлению графиков работы;

- имеются ли у нас необходимые ресурсы, если нет - можем ли мы их получить;

- имеется ли у нас подготовленный персонал и сможем ли мы в случае необходимости подготовить его;

- как выбранная стратегия повлияет на нынешних и потенциальных потребителей;

- какое влияние она окажет на персонал, сооружения, организацию деятельности, технологию и т.д.?

При переходе к реализации стратегии необходимо рассматривать решения по каждой логистической функции, от снабжения до поставки. Но различные авторы выделяют следующие наиболее важные области, в которых, в первую очередь, надо принимать решения.

Структура логистической цепи. С точки зрения организации, цепь поставок состоит, во-первых, из нескольких уровней поставщиков, в которые входят источники сырья, промежуточные производители, посредники, а во-вторых, из нескольких уровней потребителей, перемещающих ГП до конечных пользователей. Различные стратегии приводят к разным типам цепей поставок, отличающиеся длиной (количеством уровней), шириной (количеством параллельных маршрутов), пропускной способностью, типом посредников, степенью контроля над логистикой, качеством услуг и затратами.

Размещение элементов инфраструктуры. После выбора структуры ЛЦ необходимо выяснить, где лучше всего разместить некоторые элементы ЛЦ, такие как промышленные организации, оптовые организации, склады, логистические центры и т.д. Вопрос размещения следует рассматривать очень тщательно, так как это решение оказывает значительное и долгосрочное влияние на многие показатели будущей работы. Кроме того, после того как сооружение начало действовать, его, как правило, трудно и очень дорого закрыть или переместить в другое место.

Стратегические взаимоотношения. В одних случаях лучше заниматься логистикой самостоятельно, в других - целесообразно воспользоваться услугами специализированных структур. Такой вид деятельности называют аутсорсингом, привлечением третьей стороны или контрактной логистикой.

Организация вспомогательных процессов - организация таких видов деятельности, которые способствуют эффективной работе ЛЦ. К ним относятся организация технического обслуживания оборудования, информационные технологии обработки информации, электронный обмен данными, использование возможностей Интернета, различные системы управления МП, например, «точно в срок» и т. д. Идея усовершенствования вспомогательных процессов становится крайне важной в тех случаях, когда конкурирующие организации по объективным причинам имеют одинаково эффективные структуры цепей поставок. В этом случае конкурентные преимущества могут заключаться в лучшей организации вспомогательных процессов.

Планирование использования мощности

Планы использования мощностей позволяют гарантировать, что для удовлетворения долгосрочного спроса имеющихся у организаций мощностей будет достаточно. Под мощностью операции понимается ее максимальная пропускная способность в заданный промежуток времени. Ограничение по мощности означает, например, что организация может выпустить не более определенного количества продукции за неделю, самолет может взять на борт только ограниченное количество пассажиров, университет может принять на обучение не больше определенного количества студентов и т.п.

Мощность цепи поставок определяет максимум товаров, которые могут быть доставлены к конечным потребителям в заданное время. Различают проектную мощность, т.е. максимальную мощность, которую организация может развить в идеальных условиях отсутствия сбоев, проблем, и эффективную мощность, т.е. максимальную мощность, которую организация может развить в реальных условиях с учетом временных сбоев. При планировании цепей поставок необходимо учитывать, что фактическая мощность цепи поставок, чаще всего достигаемая на практике, ниже проектной и даже эффективной мощностей.

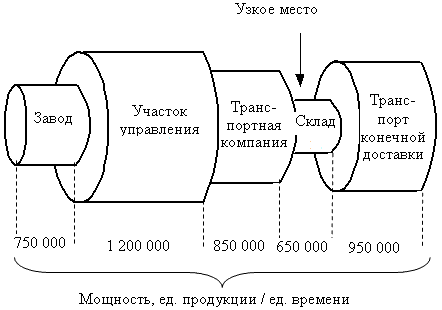

Цепь поставок состоит из множества звеньев, имеющих различные мощности. Поэтому какие-то из звеньев, имеющие наименьшую мощность, ограничивают общую пропускную способность цепи и становятся узким местом цепи поставок (см. рисунок 1).

|

Рисунок 1 |

|

Ограничение мощности в цепи поставок |

|

|

|

Отсюда следует, что увеличить мощность цепи поставок возможно только путем наращивания мощности в узком месте. На практике встречаются случаи, когда из-за пренебрежения данным правилом принимаются бесполезные решения. Например, автобусный вокзал увеличивает размер залов ожидания, в то время как узкие зоны подъезда ограничивают число прибывающих автобусов; авиакомпания приобретает самолеты больших размеров, хотя пассажирские терминалы уже переполнены и т.д.

Цель планирования использования мощностей - сопоставить имеющуюся мощность отдельных элементов с предъявляемым к ним спросом. Любое несоответствие может оказаться дорогостоящим. Если мощность ниже спроса, узкие места ограничивают перемещение материалов и качество обслуживания потребителей снижается; если мощность выше уровня спроса, организация часть мощности не использует, что также приводит к неэффективным издержкам. Сформулируем основные шаги стандартного подхода к любому типу планирования, который называют планированием требований по ресурсам, для планирования мощностей:

- изучить прогноз спроса и определить требуемую мощность;

- определить мощность, имеющуюся в настоящее время;

- выявить разницу между требуемой и имеющейся мощностями;

- предложить альтернативные варианты, позволяющие устранить эту разницу;

- сравнить планы и выбрать из них лучший;

- реализовать лучший вариант, при необходимости модифицировать план;

- контролировать результаты.

Планирование использования мощности включает в себя решения, принимаемые на всех уровнях. Например, организация может сократить лишнюю мощность, закрывая склады, производственные организации, что относится к стратегическим решениям. В то же время корректировать мощность можно сдавая свободное пространство в аренду, работая сверхурочно, передавая часть работ субподрядчикам и т.д. Это решения тактического и операционного уровней.

Существуют 2 способа краткосрочной корректировки мощности:

1) управление мощностью с целью ее соответствия существующему спросу посредством изменения часов работы, найма внештатного персонала для работы в часы пик, аренды дополнительных сооружений, использование запасов для обслуживания спроса при пиковых нагрузках и т.п.;

2) управление спросом с целью его соответствия имеющимся мощностям посредством изменения цены, изменения объема маркетинговых усилий, ограничения числа обслуженных потребителей, предъявления определенных к ним требований (возраст, уровень знаний, наличие прописки и др.), изменения спроса выгодными предложениями в период традиционно низкого спроса и т.п.

Планирование размещения элементов инфраструктуры

Факторы выбора мест размещения. Одна из типичных проблем, с которыми сталкиваются организации, - выбор хорошего места размещения. Размещение связано с отысканием лучших географических точек месторасположения элементов ЛЦ (заводов, складов, магазинов, ресторанов, офисов и т.п.). Решения по размещению элементов ЛЦ чрезвычайно важны, поскольку они влияют на показатели деятельности организации в течение многих лет, т.е. имеют долгосрочный характер.

Если организация совершит ошибку и откроет сооружение в неудачном месте, вложив в него значительные средства, то исправить ситуацию посредством переезда на новое место будет не так просто, поскольку потребует больших финансовых, трудовых, временных затрат, приведет к потере времени, клиентов, замораживанию капиталов, снижению конкурентоспособности. Если, например, завод построен на неудачном месте, то у него могут возникнуть проблемы с поставщиками, с качеством и распределением продукции. Кроме того, увеличиваются затраты по сравнению с работой в более удачном месте. Удачное месторасположение само по себе еще не гарантирует успеха в бизнесе, но является его необходимым условием.

Выбор мест размещения представляет собой иерархический процесс принятия решений, представленный на схеме 5.

|

Иерархия решений, принимаемых при выборе места размещения | |||

|

| |||

| Бизнес-стратегия |

|

► | Географические регионы |

|

|

|

| |

|

Культура, затраты, потребители, поставщики и т.д. |

|

► | Страны и территории |

|

|

|

| |

| Местные условия |

|

► | Города и поселки |

|

|

|

| |

| Доступные места |

|

► | Индивидуальные места |

При выборе мест размещения следует учитывать следующие факторы.

1. Место размещения заказчиков. Близость к потребителям важна для промышленных организаций в случаях высокой стоимости или длительности транспортировки, а также для коммерческих организаций и организаций сферы обслуживания, таких как магазины, вокзалы, библиотеки, рестораны, адвокатские и нотариальные конторы, банки и т.п.

2. Место размещения поставщиков и материалов. Производителям выгодно размещаться вблизи поставщиков материалов и мест добычи сырья, особенно если материалы тяжелые, объемные или скоропортящиеся. Например, тепловые электростанции строят вблизи угольных шахт, целлюлозные комбинаты - вблизи лесов, овощеперерабатывающие организации - вблизи сельскохозяйственных организаций и т.д.

3. Культура. Гораздо легче размещать свой бизнес, особенно в случае организаций, распределяющих свою продукцию на данной территории, в регионах с похожими законами, культурой, языком, образом жизни. Это касается, например, различий западной и восточной, американской и европейской культур, рыночного и централизованного типа экономик и др.

4. Отношение органов власти и их планы. Национальные или местные власти могут серьезно менять привлекательность территории путем поощрения каких-то конкретных отраслей, например, финансовых или высокотехнологичных, или препятствования экологически опасным видам производства, например, ядерному, химическому и др. Необходимо ознакомиться с особенностями местного законодательства, учесть возможность привлечения местных инвестиций.

5. Прямые и косвенные затраты. Используя этот фактор, необходимо учитывать, что низкая заработная плата в регионе может сопровождаться также и низкой производительностью или качеством, и наоборот. Кроме того, необходимо учесть местные налоги, социальные и пенсионные выплаты, контроль собственности компании (например, через контроль местного партнера в вопросах обмена валюты и вывоза прибыли за рубеж).

6. Отношение общественности. В различных странах разное отношение к обеспечению высокой производительности труда, которой могут препятствовать высокая текучесть и прогулы: там это может быть обычным явлением; различное число работников, состоящее в рядах профсоюзов; различное отношение к важности коллективных или индивидуальных достижений в труде и т.д.

7. Операции. Необходимо решить, будет ли компания учитывать местную среду и адаптировать свои операции, организацию труда так, чтобы они были понятны местным сотрудникам, или будет внедрять свои правила выполнения работ для облегчения контроля и повышения производительности.

8. Размер и конфигурация участка. Большое количество транспортных средств, обслуживающих входные и выходные потоки, требует достаточную площадь для парковки, маневрирования, проезда. Их отсутствие может привести к заторам, потере времени и клиентов. Кроме того, на территории организации должны разместиться офис, санитарно-бытовые помещения, пост охраны, устройства для сбора и обработки отходов и т.д.

9. Транспортная доступность местности. Например, при размещении РЦ предпочтение следует отдавать участкам, расположенным на главных (магистральных) трассах. Следует анализировать оснащенность территории другими видами транспорта, в т.ч. и общественного, от которого зависит доступность РЦ как для собственного персонала, так и для клиентов.

10. Конкуренты, их число, мощь, расположение.

11. Потенциал расширения или осуществления изменений.

12. Ситуация на местном рынке рабочей силы, численность работников, их квалификация и производительность.

13. Политическая стабильность.

14. Природные условия: климат, рельеф местности, наличие и характер водоемов, возможность стихийных бедствий.

15. Обменные валютные курсы. Изменение валютных курсов в течение некоторого времени может превратить привлекательное место в невыгодное, и наоборот.

Существует фактор, которым не следует пользоваться при решении задачи размещения, - личные предпочтения менеджера. Иногда менеджеры выбирают местность, где они выросли или когда-то отдыхали. Такой выбор априорно не является неудачным, но часто таким становится, так как его главный недостаток - низкая надежность вследствие отсутствия объективного анализа месторасположения.

Методы организации управления материальными потоками

Тянущие и толкающие логистические системы.

1. Толкающая система - это такая организация движения МП, при которой МР подаются с предыдущей операции на последующую в соответствии с заранее сформированным жестким графиком. Материальные ресурсы «выталкиваются» с одного звена ЛС на другое (см. схему 6).

|

Схема 6 | |||||||||||||||||||||||||

|

Принципиальная схема толкающей системы | |||||||||||||||||||||||||

| Система управления | ◄ |

Спрос |

Рынок сбыта | ||||||||||||||||||||||

|

Потребность, график снабжения |

▲ |

▲ |

▲ |

▲ |

|||||||||||||||||||||

| Задание, график выпол-нения | Задание, график выпол-нения | Задание на производ- ство, график выполнения |

|||||||||||||||||||||||

|

▼ |

▼ |

▼ |

▼ |

||||||||||||||||||||||

| Склад сырья | ► | Цех № 1 | ► | Цех № 2 | ► | Цех сборки | ► | ||||||||||||||||||

|

Материалы |

Заготовки |

Детали |

Продукция |

||||||||||||||||||||||

| ► | - МП | |||||||||||||||||||||||

| ► | - ИП | |||||||||||||||||||||||

Толкающая система является традиционно используемой в производственных процессах. Каждой операции общим расписанием устанавливается время, к которому она должна быть завершена. Полученный продукт «проталкивается» дальше и становится запасом незавершенного производства на входе следующей операции. Таким образом, данный способ организации движения МП игнорирует то, что в настоящее время делает следующая операция: занята выполнением совсем другой задачи или ожидает поступления продукта для обработки. В результате появляются задержки в работе и рост запасов незавершенного производства.

2. Тянущая система - это такая организация движения МП, при которой МР подаются («вытягиваются») на следующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости, а поэтому жесткий график движения МП отсутствует. Размещение заказов на пополнение запасов МР или ГП происходит, когда их количество достигает критического уровня (см. схему 7).

|

Схема 7 | |||||||||||||||||

|

Принципиальная схема тянущей системы | |||||||||||||||||

| Система управления | ◄ |

Спрос |

Рынок сбыта | ||||||||||||||

| Задание на произ-водство | |||||||||||||||||

|

Материалы |

Заготовки |

Детали |

▼ |

Продукция | |||||||||||||

| Склад сырья | ► | Цех № 1 | ► | Цех № 2 | ► | Цех сборки | ► | ||||||||||

| ◄ | ◄ | ◄ | |||||||||||||||

|

Заказ материалов |

Заказ заготовок |

Заказ деталей |

|||||||||||||||

| ► | - МП | |||||||||||||||||||||||

| ► | - ИП | |||||||||||||||||||||||

Тянущая система основана на «вытягивании» продукта последующей операцией с предыдущей операции в тот момент времени, когда последующая операция готова к данной работе. Иными словами, когда в ходе одной операции заканчивается обработка единицы продукции, посылается сигнал-требование на предыдущую операцию. Предыдущая операция отправляет обрабатываемую единицу дальше только тогда, когда получает на это запрос.

Планирование потребности в материалах (MRP)

При выборе метода организации управления МП необходимо выяснить, с каким видом спроса имеет дело организация: зависимым или независимым. Если общий спрос формируется большим количеством отдельных покупателей, каждый из которых независимо от других нуждается в каком-то товаре, то имеет место независимый спрос. В этом случае делается прогноз и производится планирование требований по ресурсам.

Если же, например, производитель использует ряд компонентов для изготовления продукта, то спрос на каждый из этих компонентов связан друг с другом и зависит от производственного плана изготовления конечного продукта. В этом случае имеет место зависимый спрос. При зависимом спросе становится возможным планирование потребности в материалах (material requirements planning), или MRP. Суть этого подхода заключается в расчете потребностей во всех видах материалов, сырья, комплектующих, деталей, необходимых для производства каждого продукта из основного графика в требуемом объеме, и подаче соответствующих заказов на поставку. Общая последовательность действий следующая:

- основной график «разбивается» на отдельные продукты, определяется объем их выпуска;

- по ведомостям спецификации материалов определяются все виды материалов, сырья, комплектующих, деталей, необходимые для производства каждого продукта, определяется их количество, требуемое для выполнения основного графика (валовая потребность);

- проверяется наличие на данный момент всех составляющих (материалов, деталей и т.д.) на складах организации и определяется чистая потребность, т.е. с учетом имеющихся запасов;

- определяется время подачи заказа исходя из длительности поставок и времени, к которому они должны поступить, и других факторов (минимальный уровень запасов, минимальный размер заказов, надежность поставщиков и т.п.).

Таким образом, при независимом спросе либо в отсутствие применения подхода MRP запасы непосредственно не связываются с производственными планами и поэтому должны быть достаточно высокими, чтобы позволить удовлетворить любой возможный спрос. При использовании MRP уровень запасов низкий и повышается только непосредственно перед выполнением заказа.

Пример (использование MRP)

Одна из старейших авиакомпаний мира British Airways осуществляет полеты по 150 направлениям и имеет свыше 1 200 маршрутов. В год ее пассажиры потребляют 50 млн. порций еды. Авиакомпания готовит часть продуктов питания своими силами и сама занимается такими вопросами, как посуда, напитки, сухие продукты питания, столовые приборы и т.д. В обычном полете на борту Boeing 747 находится около 45 000 различных предметов. В 1997 г. компания начала внедрение системы MRP для нескольких миллионов единиц продукции, поступающей от 300 поставщиков. В качестве основного графика были приняты заказы билетов пассажирами. Сопоставление предложения с известным спросом позволило устранить многие отходы, сократить запасы, складские площади, время выполнения запасов, реже стали возникать дефициты. Благодаря новому способу управления МП British Airways экономит около 4 млн. фунтов стерлингов в год.

Преимущества MRP:

- MRP оперирует данными не о прошлом потреблении, а о будущих потребностях;

- снижение объема запасов, т.е. экономия финансов, площадей, персонала и т.д.;

- повышение скорости оборачиваемости запасов;

- отсутствие задержек, вызванных нехваткой материалов;

- уменьшение количества срочных заказов;

- возможность использования данных MRP для планирования других логистических видов деятельности как в организации, так и в цепи поставок.

Недостатки MRP:

- требуется большой объем подробной и точной информации и необходимых вычислений;

- низкая гибкость не позволяет оперативно реагировать на внешние изменения;

- наличие очень сложных систем управления большой размерности и загруженности, что может повлечь значительное число сбоев в системе;

- размер заказов, предлагаемый MRP, может быть неэффективен;

- MRP может не учитывать ограничений по мощности и другим параметрам;

- дорогостоящее и долговременное внедрение.

Планирование производственных ресурсов (MRP II) и планирование потребностей организации (ERP)

Система MRP II. Планирование потребности в материалах может быть усовершенствовано различными способами, например:

- учитывая при составлении заказов возможность объединения нескольких крупных заказов в один более крупный;

- объединяя спрос на одни и те же материалы, требуемые по разным видам продукции;

- связывая MRP с планированием использования мощностей поставщиков и др.

Одним из масштабных расширений MRP является планирование производственных ресурсов (manufacturing resource planning), или MRP II. Материалы - это только один ресурс, а организации требуется составлять графики и по другим производственным ресурсам: сотрудникам, оборудованию, сооружениям, финансам, транспорту и так далее, чем и занимается MRP II.

Допустим, организация применяет MRP для составления расписания по закупкам материалов и по производству ряда материалов внутри самой организации. Если известно, когда материалы, выпускаемые внутри, должны быть готовы, то известно, и когда следует начать их производство. Таким образом, MRP II может задавать графики производства комплектующих. Таким же образом организация может применять графики производства комплектующих и для разработки графиков использования оборудования, сотрудников, работающих с этим оборудованием, транспортных потоков, проверки качества продукции и т.д. При таком подходе графики составляются по всем операциям. В дальнейшем этот подход можно применить к финансам, маркетингу, продажам и т.п. В итоге можно получить полностью интегрированную систему, в которой основной график составляет основу для планирования всех ресурсов организации. Иначе говоря, MRP II создает интегрированную систему синхронизации всех функций, выполняемых в организации.

При всех достоинствах MRP II, аналогичных MRP, главными недостатками остаются отсутствие требуемой в некоторых ситуациях гибкости и сложность реализации интегрированной системы управления.

Система ERP. Распространение подхода MRP II в организациях ЛЦ в соответствии с тенденцией внешней интеграции получило название «планирование потребностей предприятия» (enterprise requirements planning), или ERP. Предположим, система MRP производителя определила требуемый объем поставок какого-то материала. Электронный обмен данными может связать систему MRP с системой поставщика. Тогда поставщик, зная, когда и сколько он должен доставить материалов, может начать составлять графики для своих операций, чтобы успеть к сроку. Если поставщики второго уровня связаны с системой MRP поставщика первого уровня, то они также могут начать свои приготовления. Таким образом, исходное сообщение перемещается по цепи поставок назад, обеспечивая интегрированное планирование в пределах всей ЛЦ.

Технически реализовать систему ERP помогает электронный обмен данными, система электронных платежей, Интернет и др. Проблемы заключаются в том, чтобы добиться полного доверия между организациями, обеспечить наличие согласованных систем в разных организациях и т.п. Программное обеспечение ERP стало доступно с 1990-х гг.

Обобщим основную информацию о концепции «планирования потребностей/ресурсов», лежащей в основе систем MRP, MRP II, ERP.

Идея концепции «планирования потребностей/ресурсов» заключается в том, что сначала определяется, сколько и в какие сроки необходимо произвести ГП, затем определяется время и необходимые количества МР для выполнения производственного расписания. Концепции «планирования потребностей/ресурсов» реализуют толкающие системы.

Основная цель концепции - обеспечение потока плановых количеств МР и запасов продукции на горизонте планирования.

Необходимые условия реализации концепции «планирование потребностей/ресурсов»:

- использование эффективных математических методов прогнозирования, планирования, организации производственных процессов;

- наличие средств вычислительной техники, позволяющей автоматизировать решение оптимизационных задач, планирование и управление производством, оперативное управление технологическими процессами;

- наличие у организаций в ЛЦ стремления к долговременному сотрудничеству (для ERP).

Концепция «точно в срок» (JIT)

Ряд компаний, где в числе первых была Toyota, в 1970-е гг. потратили годы на разработку концепции «точно в срок» (just in time), или JIT, другое название - «точно вовремя». Эти методы оказались настолько эффективными, что все крупные организации в настоящее время в той или иной степени используют элементы этого подхода.

Традиционный подход к организации работы предполагает, что запасы - это важный элемент всей системы, гарантирующий отсутствие сбоев при выполнении операций. Планирование потребности в материалах сокращает объем запасов, используя основной график таким образом, чтобы обеспечить более близкое соответствие между поставками материалов и спросом на них, при этом некоторый страховой запас все же существует на случай непредвиденных проблем. Очевидно, что чем выше будет обеспечена степень соответствия между поставками и спросом, тем меньший запас нам потребуется. Если удастся в полной мере устранить несоответствие между поставками и спросом, нам вообще не нужны будут запасы. На этом основана работа «точно в срок».

Интересный пример, иллюстрирующий суть работы «точно в срок», состоит в работе газовой плиты на баллонном газе и на газе, поступающем по трубопроводу. В первом случае иногда возникает несоответствие между наличием топлива в баллоне и потребностью в нем. Чтобы устранить перебои, надо заранее закупать газовые баллоны, т.е. создавать запас. Во втором случае поставка газа точно соответствует спросу и никакого запаса горючего у потребителя нет.

В основе этой концепции лежит уверенность, что запасы возникают из-за плохого управления, плохой координации работ, поэтому проблемы видятся в запасах. Отсюда следует вывод, что надо отыскать причины, вызывающие разницу между предложением и спросом, улучшить выполнение операций, после чего запасы исчезнут. В более широком значении JIT рассматривает организацию как набор проблем, мешающих эффективному выполнению операций, например: большое время выполнения заказов, нестабильность доставки заказов, несбалансированные друг с другом операции, ограниченная мощность, поломки оборудования, бракованные материалы, перерывы в работе, ненадежные поставщики, низкое качество ГП, слишком большой объем бумажной работы и многое другое. Менеджеры пытаются решить эти проблемы, создавая запасы, приобретая дополнительные мощности, устанавливая резервное оборудование, приглашая различных специалистов в помощь и т.д. Однако на самом деле эти действия только скрывают причины проблем. Конструктивный подход заключается в том, чтобы выявить настоящие проблемы и решить их. Концепция JIT приводит к изменению взглядов по следующим направлениям.

1. Запасы. Организации должны выявлять и решать проблемы, приводящие к запасам, стремясь к минимальным (нулевым) запасам МР, незавершенного производства, ГП.

2. Качество. Необходимо добиваться не приемлемого уровня брака, а его полного отсутствия на основе комплексного управления качеством.

3. Поставщики. Заказчики должны полностью полагаться на своих поставщиков, поэтому им необходимо заключать долгосрочные партнерские соглашения с небольшим числом надежных поставщиков и перевозчиков.

4. Объем партий. Необходимо искать способы снижения объемов производственных партий, добиваться коротких производственных циклов, чтобы излишек производства не накапливался в запасах ГП.

5. Время выполнения заказов. Необходимо снижать время выполнения заказов, чтобы снизить факторы неопределенности, которые могут изменить ситуацию за время долгой поставки.

6. Надежность. Все операции должны выполняться непрерывно без сбоев, т.е. не должно быть поломок оборудования, брака, невыходов на работу и т.п.

7. Работники. Необходим дух сотрудничества как между рабочими, так и между менеджерами и рабочими, так как благосостояние всех зависит от общих успехов в работе. Ко всем работникам должно быть одинаковое, справедливое отношение. Поощряется любая творческая инициатива, высказанная любым работником по поводу возможных усовершенствований в работе.

Информационная поддержка должна позволять оперативно обмениваться информацией и синхронизировать все процессы поставки МР, производства и сборки, поставки ГП.

Таким образом, JIT - это не только способ минимизации запасов, но еще и устранения отходов по любым видам ресурсов, улучшения координации и повышения эффективности деятельности.

Пример (использование JIT)

Известная американская компания Harley-Davidson, производящая мотоциклы, в 1970-х гг. столкнулась с обострением конкуренции с японскими компаниями: Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Большинство ранее стабильных компаний в этой отрасли обанкротилось. Четыре японские компании могли поставлять свои мотоциклы практически в любую точку мира с более высоким качеством и по более низкой цене, чем у конкурентов. В 1978 г. Harley-Davidson пыталась доказать в суде, что японские компании продают мотоциклы по демпинговым ценам, т.е. ниже их себестоимости. Однако во время судебных слушаний выяснилось, что операционные издержки у японских компаний на 30 % ниже, чем у Harley-Davidson. Одной из основных причин такого положения дел было использование ими режима работы JIT. Поэтому в 1982 г. Harley-Davidson начала разрабатывать и внедрять программу «материалы по мере необходимости», аналог JIT. Вначале компания столкнулась с трудностями, но за 5 лет она снизила время переналадки оборудования на 75 %, сократила гарантийные затраты и расходы, связанные с отходами, на 60 %, снизила запасы незавершенного производства на 22 млн.долл. США. За тот же период производительность компании выросла на 30 %, и в настоящее время эта компания преуспевает на рынке.

В некоторых организациях, внедривших JIT, произошло сокращение запасов на 90 %; площадей, на которых выполняются работы, - до 40 %; затрат на снабжение - до 15 % и т.д. К преимуществам JIT относятся:

- сокращение запасов материалов и незавершенного производства;

- сокращение времени выполнения запасов;

- сокращение времени производства продукции;

- повышение производительности;

- использование оборудования с более высокой загрузкой;

- повышение качества материалов и ГП;

- снижение объема отходов;

- более ответственное отношение сотрудников к работе;

- улучшение отношений с поставщиками;

- появление привычки конструктивно решать возникающие в ходе работы проблемы.

Проблемы реализации JIT:

- высокие первоначальные инвестиции и затраты на реализацию JIT (покупка качественного дорогостоящего современного оборудования, затраты на подготовку специалистов и на высокую заработную плату, повышение затрат на производство вследствие небольших партий выпуска и т.д.);

- неспособность справляться с непредвиденными обстоятельствами (поломки, забастовки работников поставки и др.);

- зависимость от высокого качества поставляемых материалов;

- необходимость работать в стабильном производстве, хотя спрос часто колеблется;

- снижение гибкости в удовлетворении меняющихся запросов потребителей;

- трудность сокращения времени на переналадку и связанные с этим затраты;

- неспособность отдельных поставщиков работать в режиме JIT;

- проблемы привязки JIT к другим информационным системам партнеров;

- необходимость изменения общей планировки сооружений;

- работа сотрудников в обстановке повышенного стресса;

- отсутствие духа сотрудничества и доверия между работниками;

- неспособность отдельных сотрудников взять на себя большую ответственность.

Концепция эффективной реакции на запросы потребителей (ECR)

Концепция JIT заставляет поставщиков менять методы работы, чтобы обеспечивать более быстрые поставки, более высокое качество, меньшие партии и абсолютную надежность. Очевидный способ удовлетворять эти требования - самим поставщикам взять на вооружение методы JIT. Это гарантирует, что вся ЛЦ будет работать согласованно на основе одних и тех же целей и принципов. Концепция эффективной реакции на запросы потребителей (efficient consumer response), или ECR, предполагает расширение зоны JIT на всю цепь поставок. Еще используются такие названия, как «быстрая реакция» (quick response, QR), «планирование непрерывного пополнения» (continuous replenishment planning, CPR). В условиях ECR сообщение о требуемых материалах идет назад через цепь поставок, в результате чего МР перемещаются вперед, т.е. ECR «протягивает» МР через организации, входящие в ЛЦ.

Пример 1 (использование ECR)

В 1985 г. в США было создано одно из первых в мире партнерств по ECR с участием розничной торговой организации J.C.Penney, производителя тканей Burlington и производителя одежды Lanier Clothing. В результате вместе они повысили объем продаж на 22 % и сократили объем запасов на 50 %.

Пример 2 (использование ECR)

Большой интерес к ECR возник во второй половине 1990-х гг. в отрасли бакалейных товаров. В настоящее время в супермаркетах, использующих этот подход, когда покупателю продают пачку печенья, касса автоматически отправляет сообщение поставщику заменить эту пачку, после чего система поставщика отправляет аналогичный сигнал своему поставщику, т.е. этот сигнал идет по всей цепи назад. Именно в рамках ECR возникла технология запасов, управляемых продавцом.

Необходимые условия реализации концепции «точно в срок»:

- наличие в экономической системе надежных поставщиков. Так, например, американские и европейские производители смогли внедрить эту концепцию на 10-15 лет позже японцев из-за низкой надежности поставок;

- отношения партнерства между организациями в цепи поставок;

- использование систем обмена информацией о требуемых МР, например, канбан (примечание 4) для JIT и электронный обмен данными для ECR;

- высокая скорость физической доставки МР, в т.ч. за счет сокращения времени промежуточного хранения и ожидания грузопереработки;

- точная информация о текущем состоянии производства, точные прогнозы на ближайшее будущее. Для этого при организации и оперативном управлении производственных процессов должны использоваться надежные телекоммуникационные системы и информационно-компьютерная поддержка.

Проблемы внедрения ECR:

- сезонность производства некоторых поставляемых ресурсов, например, сельскохозяйственных культур;

- несогласие какой-то из организаций ЛЦ (не хочет или не может) работать в режиме ECR, что прерывает поток;

- если ЛЦ пересекает границу, где МП тормозится, или сталкивается с другими проблемами, снижающими производительность, ECR не работает.

Обобщим основную информацию о концепции «точно в срок», лежащей в основе систем JIT и ECR.

Идея концепции «точно в срок» - синхронизация процессов доставки МР и ГП в необходимых количествах точно к тому моменту, когда звенья логистической цепи в них нуждаются для выполнения заказа, заданного подразделением-потребителем. Концепции «точно в срок» реализуют тянущие системы.

Цель концепции «точно в срок» - минимизация затрат, связанных с созданием запасов.

Примечание 1. Основополагающим нормативным документом, регламентирующим различные аспекты логистической деятельности в Республике Беларусь, является Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, утвержденная постановлением Совета Министров РБ от 29.08.2008 № 1249.

Примечание 2. Самый известный генеральный директор компании Avis Rent a Car (США), одной из крупнейших в мире компаний по прокату легковых автомобилей.

Примечание 3. Метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на 4 категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).

Примечание 4. Канбан (камбан) - система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок».

Разработана и впервые в мире реализована компанией Toyota. В 1959 г. эта компания начала эксперименты с системой канбан и в 1962 г. начала процесс перевода всего производства на эту систему. В основе канбан лежат теоретические построения Фредерика Тейлора и Генри Форда.

В основе организации производства компании Toyota лежит годовой план производства и сбыта автомобилей, на базе которого составляются месячные и оперативные планы среднесуточного выпуска на каждом участке, основанные на прогнозировании покупательского спроса (период упреждения - 1 и 3 месяца). Суточные графики производства составляются только для главного сборочного конвейера. Для цехов и участков, обслуживающих главный конвейер, графики производства не составляются (им устанавливаются лишь ориентировочные месячные объемы производства).

31.03.2011 г.

Татьяна Алесинская, доцент кафедры менеджмента Таганрогского технологического института Южного федерального университета, кандидат технических наук

От редакции: В постановление Совета Министров РБ от 29.08.2008 № 1249 «О Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года» на основании постановлений Совета Министров РБ от 02.09.2011 № 1179 (с 13 сентября 2011 г.), от 04.10.2012 № 906 (с 18 октября 2012 г.) и от 16.03.2013 № 186 (с 21 марта 2013 г.) внесены изменения и дополнения.

Рубрики

Рубрики

Инструменты поиска

Инструменты поиска

Сообщество

Сообщество

Избранное

Избранное

Мой профиль

Мой профиль

Войти

Войти