Материал помещен в архив

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВС-XYZ-АНАЛИЗА

1. Введение

2. АВС-анализ

4. Пример реализации АВС-XYZ-анализа

Материальные запасы или продукция, ожидающая потребления, составляют значительную часть оборотных средств организации. Так, по разным оценкам в зависимости от типа организации в структуре оборотных средств они могут занимать от 50 до 80 %.

Более того, материальные запасы, являющиеся наименее ликвидными краткосрочными активами, представляют собой по сути замороженные денежные средства.

Между тем некоторые менеджеры, опасаясь возможной нехватки товаров, систематически создают избыточные запасы в целях подстраховки.

Однако большинство организаций избегает больших запасов товаров с низкой оборачиваемостью. Это позволяет увеличить оборачиваемость запасов, а также сократить издержки на их содержание. Достижение высокой оборачиваемости представляет собой нелегкую задачу и требует строгого контроля над запасами.

Обеспечение необходимого уровня оборачиваемости предусматривает проведение комплексного и системного анализа спроса (потребления) на товарные и производственные запасы.

Идея АВС-анализа состоит в том, чтобы из всего множества однотипных объектов, к примеру ассортимента товаров, выделить наиболее значимые с точки зрения обозначенной цели.

Исторически происхождение метода связано с решением снабженческих проблем управления ассортиментной политикой, с необходимостью концентрации усилий на тех запасах, которые имеют наибольший вес в общей стоимости сырья и материалов.

АВС-анализ опирается на гипотезу о том, что в реальности обычно около 20 % элементов обеспечивают около 80 % результата. Эта гипотеза основывается на так называемом принципе (правиле) Парето, который был выдвинут итальянским экономистом В.Парето (1848-1923), и утверждает, что в пределах заданной группы или совокупности отдельные объекты имеют гораздо большее значение, чем то, которое соответствует их доле в численности этой группы.

Этот метод размещения товаров прост в расчетах, не требует больших исследований исходящего материалопотока, поскольку основан только на данных о средних величинах спроса (потребления) по каждому наименованию запасов.

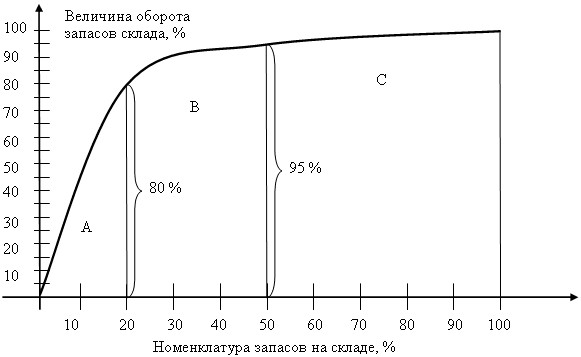

Существует метод, основанный на более сложном рассмотрении характеристик спроса (потребления). Метод предполагает АВС-анализ с построением кривой Лоренца (примечание): соотношения количества наименований запасов и его доли в общем обороте организации. По результатам анализа наименования товара делятся на 3 группы: А - 20 % ассортимента, составляющие 80 % оборота; В - 30 % ассортимента, составляющие 15 % оборота; С - 50 % ассортимента, составляющие 5 % оборота (см. рисунок):

|

Рисунок |

|

Кривая Лоренца АВС-анализа |

|

Из анализа рисунка следует, что товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот. Поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие на складе.

Между тем актуальной является проблема выбора признака, на основании которого будет осуществляться классификация объектов управления (материальных запасов). Как свидетельствует опыт действующей практики применения АВС-анализа, разбиение ассортиментных групп осуществляется с учетом значимости отдельных товарных позиций. При этом понятие «значимость» предполагает определение доли того или иного наименования запасов в общем объеме реализации. В свою очередь, измерение объема реализации производится или в денежном, или в натуральном исчислении. При этом, как правило, предпочтение отдается денежной форме без особой на то аргументации. Так, например, в группу А обязательно войдет товарная позиция, которая обеспечивает наибольший годовой объем реализации независимо от того, в каком количестве (натуральном исчислении) был реализован товар в течение года.

Осуществим экономическое обоснование, отвечая на вопрос: какой же форме исчисления (денежной или натуральной) следует отдавать предпочтение при разбиении ассортиментной группы товаров при АВС-анализе?

Рассмотрим следующий пример.

Пример

В ассортиментную группу товаров входит 30 позиций. Причем, как показал опыт, наибольший объем реализации за год был обеспечен по товарным позициям № 1 и № 4, который составил (без учета торговых наценок) соответственно 10,0 и 9,5 млн.руб. Следуя традиционному порядку разбиения ассортиментной группы, в группе А не первом месте будет находиться товар под № 1. Однако возникает вопрос: насколько правомерно данное утверждение с экономической точки зрения?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо провести более детальное сравнение, определив уровень рентабельности торговой деятельности по указанным товарным позициям. Из опыта работы было установлено, что закупочная цена по товарам № 1 и № 4 была равна 2,0 и 0,5 млн.руб. соответственно. При этом товары заказывались у одного и того же поставщика. Кроме того, известно, что по указанным позициям велась бездефицитная работа, а средний размер запаса, который имел место на складе в течение года по позициям № 1 и № 4, составлял 2 и 3 шт. соответственно.

Определим годовой уровень рентабельности торговой деятельности (R) по указанным товарным позициям по формуле (1):

|

|

R = (Ор - Ст) / Ст х 100 %, |

(1) |

где Ор - годовой объем реализации по товарной позиции, тыс.руб.;

Ст - совокупные годовые затраты на формирование и управление запасами по товарной позиции, тыс.руб.

Годовой объем реализации по товарной позиции (Ор) рекомендуется определять по формуле (2):

|

|

Ор = Р х S х (1 + kтн), |

(2) |

где Р - закупочная цена товара (товарной позиции), тыс.руб./шт.;

S - величина потребления (оборота) товара за год, шт./год (в нашем примере по товару № 1 - 5 шт./год, по товару № 4 - 19 шт./год);

kтн - коэффициент, отражающий величину торговой наценки (в нашем примере при 30,0 % торговой наценке равен 0,3).

Совокупные годовые затраты на формирование и управление запасами по товарной позиции (Ст) с учетом потерь финансового капитала («замораживание»), вложенного в создание запасов, или, другими словами, потерь, обусловленных затормаживанием оборачиваемости вложенных в запасы финансовых средств, рекомендуется определять по формуле (3):

|

|

Ст = Р х S + Сeo х S / q х Cexp х q / 2 + E х q / 2 х P, |

(3) |

где Сeo - транспортные и связанные с ними расходы (погрузка, разгрузка) на выполнение одного заказа по данному наименованию товара, тыс.руб.;

Cexp - издержки на хранение единицы товара в течение периода времени потребления величины (S), тыс.руб./(шт./год);

q - средний размер одного заказа данного наименования товара в течение года, шт.;

q / 2 - средний размер запаса данного наименования товара на складе в течение года, шт. (в нашем примере для товара № 1- 2 шт., а для товара № 4 - 3 шт.);

Е - коэффициент эффективности финансовых вложений за период времени потребления величины (S), 1/год.

Коэффициент Е, который оценивает эффективность финансовых вложений за период времени потребления величины S, может варьировать в следующих пределах:

- минимальный размер должен составлять величину, соответствующую депозитному проценту за период времени потребления величины (S). Так, например, анализируемый период - один год. Следовательно, при 15-процентном депозите коэффициент Е равен 0,15 за год;

- максимальный размер обычно превышает минимальный на порядок (в 10 раз) и устанавливается в случае возможности интенсивного развития коммерческой деятельности.

Рассчитаем совокупные годовые затраты на формирование и управление запасами по товарным позициям № 1 и № 4, учитывая, что транспортные и связанные с ними расходы (погрузка, разгрузка) на выполнение одного заказа (Сeo) по указанным товарным позициям равны между собой и составляют 50,0 тыс.руб., а издержки на хранение единицы товара в течение года (Cexp) также равны и составляют 10,0 тыс.руб. за единицу товара (штуку).

По товарной позиции № 1:

Ст1 = 2 000,0 х 5 + 50,0 х 5 / 4 + 10,0 х 4 / 2 + 0,5 х 4 / 2 х 2 000,0 = 12 082,5 тыс.руб.

По товарной позиции № 4:

Ст2 = 500,0 х 19 + 50,0 х 19 / 6 + 10,0 х 6 / 2 + 0,5 х 6 / 2 х 500,0 = 10 438,3 тыс.руб.

С учетом исходной информации и результатов, проведенных расчетов по формуле (3) определим годовой уровень рентабельности торговой деятельности (R) по товарным позициям № 1 и № 4 по формуле (1):

R1 = (13 000,0 - 12 082,5) / 12 082,5 х 100,0 = 7,6 %,

где 13 000,00 - годовой объем реализации по товарной позиции № 1 (2 000,0 х 5 х 1,3), тыс.руб.;

R4 = (12 350,0 - 10 438,3) / 10 438,3 х 100,0 % = 18,3 %.

Более чем двукратное превышение годового уровня рентабельности по позиции № 4 по сравнению с позицией № 1 обусловлено более высоким уровнем (коэффициентом) оборачиваемости финансовых средств, вкладываемых в формирование и управление запасами. Так, по товарной позиции № 4 финансовые средства совершают около 6 оборотов (19 / 3), тогда как по товарной позиции № 1 лишь 2,5 оборота (5 / 2).

Данный пример позволяет утверждать, что значимость (как оценочный показатель при разбиении ассортиментной группы товаров на А, В и С группы АВС-анализа) должна определяться в первую очередь не величиной годовой реализации в денежном исчислении, а величиной спроса (потребления) за год (другой установленный промежуток времени) в натуральном исчислении. Так, в нашем примере величина спроса по товарной позиции № 4 составляет 19 шт./год, а по товарной позиции № 1 лишь 5 шт./год. Следовательно, товарная позиция № 4 должна иметь более высокую значимость для торговой организации, нежели товарная позиция № 1.

Таким образом, исходя из классической формулировки АВС-анализа, а также представленных выше рассуждений рекомендуется следующий алгоритм разбиения товаров по группам А, В и С.

Этап 1. Товарная номенклатура организации (склада) разбивается на ассортиментные группы товаров (товары, связанные хотя бы одним признаком).

Этап 2. Товары в пределах отдельных ассортиментных групп разбиваются на 3 группы - А, В и С. При этом в группу А должны войти 15,0-25,0 % товаров от их общего числа в ассортиментной группе, которые имеют наибольшую величину спроса (потребления) в натуральном исчислении (шт., ед., т, куб.м и т.п.). В группу В - следующие (по величине спроса) 20,0-40,0 % товаров от их общего числа в ассортиментной группе. В группу С - оставшиеся 35,0-65,0 % товаров данной ассортиментной группы.

Этап 3. Формируются группы А, В и С в пределах товарной номенклатуры организации (склада) путем объединения соответствующих групп по всем ассортиментным группам товарам.

Таким образом, метод АВС-анализа позволяет оценить величину спроса на товары в пределах всей номенклатуры запасов.

Основанный на данных о средних величинах спроса за установленный промежуток времени АВС-анализ не позволяет спрогнозировать спрос на товары.

В связи с этим возник метод, основанный на более сложном рассмотрении характеристик спроса на товары, который предполагает первоначально ABC-, а затем XYZ-анализ. Последний предусматривает разбиение всей номенклатуры товаров на 3 группы (X, Y и Z) в зависимости от прогнозируемости спроса (потребления) на них.

Прогнозируемость спроса (потребления) на товар определяется с помощью коэффициента вариации спроса на товар. Данный коэффициент рассчитывается по формуле (4):

|

/ n

|

||

|

Kv = (√(∑ (Xi - X)2) / n) / X х 100 %,

|

(4)

|

|

|

i = 1

|

где i - номер интервала;

n - число интервалов, на которое разбивается установленный период (например, год разбивается на 12 месяцев);

Xi - i-е значение спроса на определенный вид товара за i-й период (месяц), шт. (т, руб.);

X - среднее значение спроса на определенный вид товара за установленный период анализа, например, год (∑Xi / n).

После расчета коэффициента вариации для всей номенклатуры товаров необходимо упорядочить их по соответствующим группам. Предлагаемый алгоритм разделения номенклатуры представлен в таблице 1.

|

Таблица 1 |

||

|

Алгоритм разделения запасов на группы (X, Y и Z) |

||

|

Группа

|

Интервал

|

Характеристика группы запасов

|

|

X

|

0,0 % < Kv< 10,0 %

|

Хорошая прогнозируемость спроса (потребления) на товары |

|

Y

|

10,1 % < Kv< 25,0 %

|

Удовлетворительная прогнозируемость спроса (потребления) на товары |

|

Z

|

25,0 % < Kv

|

Неудовлетворительная прогнозируемость спроса (потребления) на товары |

Следует отметить, что интервалы могут принимать другие значения.

После проведения XYZ-анализа заполняется матрица по следующей форме (см. таблицу 2).

|

Таблица 2 |

||

|

Матрица АВС-XYZ-анализа |

||

|

АX

|

AY

|

AZ

|

|

BX

|

BY

|

BZ

|

|

CX

|

CY

|

CZ

|

В соответствующую клетку матрицы вносятся номера (наименования) товаров, одновременно относящихся к 2 группам, например, А и X.

Матрица АВС-XYZ-анализа позволяет охарактеризовать спрос (потребление) на товары по 2 оценочным показателям: величине и прогнозируемости. Так, например, товары, которые вошли в ячейку АХ, отличаются большим спросом и хорошей прогнозируемостью спроса. В свою очередь, товары CZ - небольшим по величине спросом и неудовлетворительной прогнозируемостью.

Важно обратить внимание, что АВС-XYZ-анализ должен обязательно предшествовать выбору оптимальной системы управления запасами для соответствующей товарной позиции. При этом система управления запасами должна отвечать требованиям, предъявляемым к наличию товаров на складе. Например, для сугубо торговой организации по товарной продукции, которая входит в группы АX и BX, AY и BY, AZ и BZ, должна обеспечиваться бездефицитная работа, так как данные товары отличаются большой и средней величиной спроса (потребления) на них. И, наоборот, по товарным позициям, которые входят в группы CY и CZ, целесообразно работать под заказ, т.е. тем самым допуская дефицит указанных товаров.

Пример реализации АВС-XYZ-анализа

Рассмотрим возможность применения АВС-XYZ-анализа для следующей производственной ситуации.

С целью совершенствованию управления производственными запасами в открытом акционерном обществе «МАЗ» на складе листового проката и тонкостенных труб перед инженером отдела материально-технического снабжения была поставлена задача провести АВС-XYZ-анализ.

Номенклатура производственных запасов склада листового проката и тонкостенных труб приведена в таблице 3.

|

Номенклатура запасов склада листового проката и тонкостенных труб |

||||||

|

№ пози-ции

|

Наименование материальных запасов

|

Годовое потребление (спрос), т

|

Потребление (спрос) по кварталам года, т

|

|||

|

I

|

II

|

III

|

IV

|

|||

|

Сталь листовая

|

||||||

|

1

|

1,5 x 1 250 x 2 500 |

839,7

|

286,1

|

194,3

|

232,6

|

126,7

|

|

2

|

2,0 x 1 250 x 2 500 |

809,4

|

240,3

|

205,1

|

213,5

|

150,5

|

|

3

|

2,0 x 1 500 x 2 500 |

745,5

|

196,6

|

190,1

|

218,3

|

140,5

|

|

4

|

2,5 x 1 250 x 2 500 |

627,7

|

170,3

|

150,8

|

160,4

|

146,2

|

|

5

|

3,0 x 1 000 x 2 500 |

645,0

|

120,8

|

171,4

|

190,0

|

162,8

|

|

6

|

3,0 x 1 250 x 2 500 |

610,5

|

150,0

|

158,0

|

172,4

|

130,1

|

|

7

|

4,0 x 1 500 x 2 500 |

618,7

|

139,3

|

129,0

|

180,4

|

170,0

|

|

8

|

5,0 x 1 500 x 2 500 |

688,6

|

190,0

|

173,2

|

170,1

|

155,3

|

|

9

|

6,0 x 1 500 x 2 500 |

410,7

|

112,1

|

121,3

|

99,3

|

78,0

|

|

10

|

8,0 х 1 500 х 6 000 |

395,3

|

134,0

|

103,2

|

80,7

|

77,4

|

|

Трубы тонкостенные

|

||||||

|

11

|

4,0 х 35,0 х 35,0 |

183,4

|

49,6

|

35,2

|

41,9

|

56,7

|

|

12

|

4,0 х 32,0 х 32,0 |

155,3

|

41,2

|

31,0

|

37,8

|

45,3

|

|

13

|

4,0 х 25,0 х 25,0 |

180,4

|

39,2

|

48,3

|

40,0

|

52,9

|

|

14

|

10,0 х 160,0 х 160,0 |

205,3

|

41,0

|

48,0

|

55,0

|

61,3

|

|

15

|

6,0 х 90,0 х 90,0 |

166,9

|

38,8

|

33,6

|

38,5

|

56,0

|

|

16

|

7,0 х 100,0 х 100,0 |

154,3

|

42,0

|

41,3

|

39,1

|

31,9

|

|

17

|

10,0 х 125,0 х 125,0 |

139,9

|

37,0

|

33,8

|

39,2

|

29,9

|

|

18

|

7,0 х 80,0 х 80,0 |

146,0

|

44,0

|

37,1

|

25,0

|

39,9

|

|

19

|

6,0 х 63,0 х 63,0 |

190,0

|

49,7

|

48,1

|

55,2

|

37,0

|

|

20

|

3,0 х 40,0 х 40,0 |

188,6

|

47,3

|

45,0

|

59,1

|

37,2

|

|

21

|

15,0 x 15,0 x 1,5 |

11,0

|

2,1

|

3,4

|

2,1

|

3,4

|

|

22

|

20,0 x 20,0 x 1,5 |

12,4

|

2,8

|

3,4

|

2,8

|

3,4

|

|

23

|

20,0 x 20,0 x 2,0 |

15,7

|

3,5

|

3,9

|

4,6

|

3,7

|

|

24

|

25,0 x 25,0 x 1,5 |

19,7

|

4,6

|

5,3

|

5,3

|

4,5

|

|

25

|

25,0 x 25,0 x 2,0 |

22,8

|

5,3

|

6,6

|

6,4

|

4,5

|

|

26

|

30,0 x 30,0 x 1,5 |

22,6

|

4,9

|

5,1

|

6,0

|

6,6

|

|

27

|

30,0 x 30,0 x 2,0 |

20,4

|

4,6

|

4,0

|

6,6

|

5,2

|

|

28

|

40,0 x 40,0 x 2,5 |

33,1

|

7,8

|

8,1

|

11,8

|

5,4

|

|

29

|

40,0 x 40,0 x 2,0 |

29,3

|

5,8

|

9,3

|

11,2

|

3,0

|

|

30

|

40,0 x 40,0 x 3,0 |

34,9

|

7,5

|

6,9

|

13,1

|

7,4

|

В соответствии с алгоритмом проведения АВС-XYZ-анализа, во-первых, необходимо провести АВС-анализ, который в первую очередь предусматривает разбиение товарной номенклатуры склада на ассортиментные группы товаров. Однако, так как указанный склад отличается высоким уровнем специализации (исходя из названия), вся номенклатура стального проката (см. таблицу 3) представляет собой одну ассортиментную группу.

В связи с установленной методикой АВС-анализа в группу А должны войти 15,0-25,0 % товаров от их общего числа в ассортиментной группе (5-8 позиций из 30), которые имеют наибольшую величину потребления. Это товарные позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8. В группу В - следующие по величине потребления 20,0-40,0 % товаров (6-12 позиций из 30), т.е. товарные позиции № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19 и № 20. В группу С - оставшиеся наименования, а именно товарные позиции № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29 и № 30.

Во-вторых, необходимо провести XYZ-анализ. С этой целью определим величину коэффициента вариации спроса по формуле (4) по всем наименованиям товаров на примере товарной позиции № 1:

______________________________________________________________

Kv1 = (√((286,1 - 209,9)2 + (194,3 - 209,9)2 + (232,6 - 209,9)2 + (126,7 - 209,9)2) / 4) / 209,9 х 100 % = 27,7 %.

Аналогичным образом был сделан расчет по остальным 29 наименованиям производственных запасов (см. таблицу 4).

|

Таблица 4 |

|||||||||

|

Величины коэффициентов вариации спроса по товарным позициям склада листового проката и тонкостенных труб |

|||||||||

|

№ по-зи-ции

|

Коэффи-циент вариа-ции спроса, %

|

№ пози-ции

|

Коэффи-циент вариа-ции спроса, %

|

№ пози-ции

|

Коэффи-циент вариа-ции спроса, %

|

№ пози-ции

|

Коэффи-циент вариа-ции спроса, %

|

№ пози-ции

|

Коэффи-циент вариа-ции спроса, %

|

|

1

|

27,7

|

7

|

13,7

|

13

|

12,7

|

19

|

13,9

|

25

|

14,9

|

|

2

|

16,1

|

8

|

7,2

|

14

|

14,8

|

20

|

16,6

|

26

|

12,2

|

|

3

|

15,3

|

9

|

15,8

|

15

|

20,4

|

21

|

23,6

|

27

|

18,9

|

|

4

|

5,9

|

10

|

22,9

|

16

|

10,4

|

22

|

9,7

|

28

|

27,7

|

|

5

|

15,7

|

11

|

17,6

|

17

|

10,0

|

23

|

10,6

|

29

|

43,1

|

|

6

|

10,0

|

12

|

13,5

|

18

|

19,4

|

24

|

7,6

|

30

|

29,1

|

С учетом полученных результатов упорядочим товарные позиции по группам X, Y и Z (см. таблицу 5).

|

Таблица 5 |

|||||||||

|

Группы товаров XYZ-анализа |

|||||||||

|

№

пози-ции |

Кате-гория

|

№ пози-ции

|

Кате-гория

|

№ пози-ции

|

Кате-гория

|

№ пози-ции

|

Кате-гория

|

№ пози-ции

|

Кате-гория

|

|

1

|

Z

|

7

|

Y

|

13

|

Y

|

19

|

Y

|

25

|

Y

|

|

2

|

Y

|

8

|

X

|

14

|

Y

|

20

|

Y

|

26

|

Y

|

|

3

|

Y

|

9

|

Y

|

15

|

Y

|

21

|

Y

|

27

|

Y

|

|

4

|

X

|

10

|

Y

|

16

|

Y

|

22

|

X

|

28

|

Z

|

|

5

|

Y

|

11

|

Y

|

17

|

Y

|

23

|

Y

|

29

|

Z

|

|

6

|

Y

|

12

|

Y

|

18

|

Y

|

24

|

X

|

30

|

Z

|

Заполняем матрицу ABC-XYZ-анализа (см. таблицу 6).

|

Таблица 6 |

||

|

Матрица ABC-XYZ-анализа |

||

| AX | AY | AZ |

| 4, 8 | 2, 3, 5, 6, 7 | 1 |

| BX | BY | BZ |

| - | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | - |

| CX | CY | CZ |

| 22, 24 | 21, 23, 25, 26, 27 | 28, 29, 30 |

Проведенный АВС-XYZ-анализ производственных запасов склада листового проката и тонкостенных труб позволяет сделать следующие выводы и предложения.

1. Учитывая специализацию склада, необходимо по всем без исключения товарным позициям обеспечить бездефицитную работу.

2. По товарным позициям, которые вошли в группы AY и BY, AZ и BZ (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) пороговый уровень запасов (уровень запасов, определяющий момент выдачи очередного заказа), а также страховой запас должны рассчитываться исходя из максимального дневного потребления, что гарантированно обеспечит бездефицитную работу по данным наиболее значимым производственным запасам.

3. По товарным позициям, которые вошли в группы СХ и СY (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), пороговый уровень запасов, а также страховой запас должны рассчитываться исходя из среднего дневного потребления. Это позволит сократить общий размер запасов по данным менее значимым наименованиям запасов. По товарам СZ (28, 29, 30) пороговый уровень запасов, а также страховой запас должны рассчитываться исходя из максимального дневного потребления, что гарантированно обеспечит бездефицитную работу по данным производственным запасам.

4. По товарным позициям № 4 и № 8 (группа AX), отличающимся хорошей прогнозируемостью спроса, пороговый уровень запасов, а также страховой запас должны рассчитываться исходя из среднего дневного потребления. Это позволит сократить общий размер запасов по данным значимым наименованиям запасов.

Следует отметить, что если бы склад носил товарную, а не производственную направленность по товарам, которые вошли в ячейки СY (21, 23, 25, 26, 27) и СZ (28, 29, 30), целесообразно было бы организовывать работу под конкретный заказ, т.е. допуская дефицит по данным товарным позициям.

Примечание. Макс Отто Лоренц (англ. Max Otto Lorenz; 16 сентября 1876 г., Барлингтон, штат Айова - 1 июля 1959 г., Саннивэйл, штат Калифорния) - американский математик и экономист, автор знаменитой кривой Лоренца (опубликована в 1905 г.), геометрически отражающей степень дифференциации доходов. Учился в Висконсинском университете. Работал в различных государственных учреждениях США.

15.10.2010 г.

Петр Дроздов, кандидат экономических наук, доцент Белорусского государственного аграрного технического университета

Рубрики

Рубрики

Инструменты поиска

Инструменты поиска

Сообщество

Сообщество

Избранное

Избранное

Мой профиль

Мой профиль

Войти

Войти